会社に関するご質問

人材戦略と採用の状況について教えてほしい

2024年10月1日に開示

当社の人材戦略は、グローバルな視野と各地域の特性を融合させる点に特徴があります。各拠点に独自の採用チームを配置しつつ、グローバル人事戦略とクロスボーダー採用を統括するチームを設置しています。この体制により、各国固有のニーズに応える採用活動と、一貫性のあるグローバル戦略の実行を両立させています。

また、人材採用における優位性という点においては、東南アジア発のスタートアップとして、当社は稀有な存在感を示しています。高成長を遂げながら安定した利益を創出する財務健全性と、上場企業としての信頼性を持っており、また多国籍な組織やカルチャーを有する企業は極めて少数です。この独自のポジションを最大限に活用し、グローバルなインターネット業界でのキャリア構築に意欲的な人材層を、各国で戦略的かつ効率的に獲得しています。

知識共有と人材育成にも強化しており、例えば、全社規模で月次のナレッジシェアセッションや部門横断的な報告会を実施し、ベストプラクティスの水平展開を促進しています。更に、クロスボーダープロジェクトの推進を通じて、従業員のグローバルな視野拡大と異文化理解の深化を図っています。また、AI技術を活用したトレーニングプログラム、社内オンラインラーニングプラットフォーム、そして階層別研修など、多様かつ高度な学習機会を提供しています。これからも、市場と技術の急速な変化に即応し、柔軟な人材戦略を展開することで、持続可能な成長基盤を確立していきたいと思います。

当社の人材戦略は、グローバルな視野と各地域の特性を融合させる点に特徴があります。各拠点に独自の採用チームを配置しつつ、グローバル人事戦略とクロスボーダー採用を統括するチームを設置しています。この体制により、各国固有のニーズに応える採用活動と、一貫性のあるグローバル戦略の実行を両立させています。

また、人材採用における優位性という点においては、東南アジア発のスタートアップとして、当社は稀有な存在感を示しています。高成長を遂げながら安定した利益を創出する財務健全性と、上場企業としての信頼性を持っており、また多国籍な組織やカルチャーを有する企業は極めて少数です。この独自のポジションを最大限に活用し、グローバルなインターネット業界でのキャリア構築に意欲的な人材層を、各国で戦略的かつ効率的に獲得しています。

知識共有と人材育成にも強化しており、例えば、全社規模で月次のナレッジシェアセッションや部門横断的な報告会を実施し、ベストプラクティスの水平展開を促進しています。更に、クロスボーダープロジェクトの推進を通じて、従業員のグローバルな視野拡大と異文化理解の深化を図っています。また、AI技術を活用したトレーニングプログラム、社内オンラインラーニングプラットフォーム、そして階層別研修など、多様かつ高度な学習機会を提供しています。これからも、市場と技術の急速な変化に即応し、柔軟な人材戦略を展開することで、持続可能な成長基盤を確立していきたいと思います。

証券コードは何番か

5027です。

上場したのはいつか

2023年3月29日です。

会社概要を教えてほしい

AnyMind Groupは2016年4月にシンガポールで設立され、現在はアジア各国に拠点を展開しています。ブランド構築、生産管理、メディア運営、ECサイト構築・運営、マーケティング、物流管理等のソリューションをワンストップで支援するプラットフォームを提供するテクノロジーカンパニーです。

どのような事業を展開しているか

ブランドコマース事業:

法人顧客向けにEC・マーケティング支援のプラットフォームを開発・提供しています。ブランドの設計・企画から生産管理、ECサイトの構築・運用、マーケティング、物流管理、さらにはAI・DX化までをワンストップで支援しています。決算においては、この事業領域をマーケティング事業とD2C/EC事業の2つのセグメントに分けて開示しています。

パートナーグロース事業:

Webメディアやアプリを運営するパブリッシャーとクリエイター向けに、自社プラットフォームを活用した収益化及びブランド成長に向けた支援サービスを提供しています。

法人顧客向けにEC・マーケティング支援のプラットフォームを開発・提供しています。ブランドの設計・企画から生産管理、ECサイトの構築・運用、マーケティング、物流管理、さらにはAI・DX化までをワンストップで支援しています。決算においては、この事業領域をマーケティング事業とD2C/EC事業の2つのセグメントに分けて開示しています。

パートナーグロース事業:

Webメディアやアプリを運営するパブリッシャーとクリエイター向けに、自社プラットフォームを活用した収益化及びブランド成長に向けた支援サービスを提供しています。

事業に関するご質問

クリエイターグロース事業の今後の成長戦略と収益の見通しを教えてください

2025年7月2日に開示

クリエイターグロース事業の収益は主に以下の3つの領域に分類されます。

① 長尺動画を中心としたクリエイター支援

② 短尺動画を中心としたクリエイター支援

③ 動画クリエイター以外のタレント・アーティスト支援

2023年上半期までは①が中心でしたが、2023年下半期以降はそれに加えて②が大きく成長し、足元では③の領域が成長しています。今回の業績予想修正の対象は②の短尺動画領域のみに限定されており、それ以外のクリエイター支援領域については影響が限定的で、安定的な成長を継続しております。

特に、収益モデルの多様化を推進するため、③に含まれるタレント・アーティストマネジメント、イベント企画、グッズ制作・販売、IPを活用したゲームプロデュース等の領域を積極的に強化しております。これらの新規取り組みは、今後の事業成長を牽引する重要な柱となる見込みです。具体例として、当社グループが運営するショートドラマチャンネル「瞬間seju」は、開設から3ヵ月でTikTokのフォロワーが6万人を突破し、タイアップ案件の獲得も順調に進展しております。また、美容・ライフスタイル分野のライブコマースに特化した新レーベル「MUNI」を設立し、当社に所属するクリエイターに対し、育成からライブ配信環境の提供のほか、広告・イベント出演までを一貫支援します。

また、クリエイターエコノミー市場全体においても、グッズ販売やファンとのコミュニケーションなど収益化手法の多様化が進んでおり、市場規模の成長は今後も継続すると見込んでおります。グローバルでは、クリエイターエコノミー市場は年平均22.7%(1)で成長すると予測されており、この市場拡大を背景に当事業は引き続き着実な成長が期待できます。また、クリエイター支援領域においてもAI活用の余地は大きくなっており、この点においても当社の強みを活かした展開が見込めると考えております。

なお、クリエイター向け事業の当社グループ全体における売上総利益に占める割合は18%(2024年12月期実績)であり、創業以来のコア事業である法人顧客向けマーケティングやD2C/EC事業における成長見通しや事業環境に変化はありません。これらコア事業については引き続きアジア市場における旺盛な需要を背景に、力強い成長を目指してまいります。

(1)出所:Coherent Market Insights、全世界クリエイターエコノミー市場の2025年~2032年の年平均成長率

クリエイターグロース事業の収益は主に以下の3つの領域に分類されます。

① 長尺動画を中心としたクリエイター支援

② 短尺動画を中心としたクリエイター支援

③ 動画クリエイター以外のタレント・アーティスト支援

2023年上半期までは①が中心でしたが、2023年下半期以降はそれに加えて②が大きく成長し、足元では③の領域が成長しています。今回の業績予想修正の対象は②の短尺動画領域のみに限定されており、それ以外のクリエイター支援領域については影響が限定的で、安定的な成長を継続しております。

特に、収益モデルの多様化を推進するため、③に含まれるタレント・アーティストマネジメント、イベント企画、グッズ制作・販売、IPを活用したゲームプロデュース等の領域を積極的に強化しております。これらの新規取り組みは、今後の事業成長を牽引する重要な柱となる見込みです。具体例として、当社グループが運営するショートドラマチャンネル「瞬間seju」は、開設から3ヵ月でTikTokのフォロワーが6万人を突破し、タイアップ案件の獲得も順調に進展しております。また、美容・ライフスタイル分野のライブコマースに特化した新レーベル「MUNI」を設立し、当社に所属するクリエイターに対し、育成からライブ配信環境の提供のほか、広告・イベント出演までを一貫支援します。

また、クリエイターエコノミー市場全体においても、グッズ販売やファンとのコミュニケーションなど収益化手法の多様化が進んでおり、市場規模の成長は今後も継続すると見込んでおります。グローバルでは、クリエイターエコノミー市場は年平均22.7%(1)で成長すると予測されており、この市場拡大を背景に当事業は引き続き着実な成長が期待できます。また、クリエイター支援領域においてもAI活用の余地は大きくなっており、この点においても当社の強みを活かした展開が見込めると考えております。

なお、クリエイター向け事業の当社グループ全体における売上総利益に占める割合は18%(2024年12月期実績)であり、創業以来のコア事業である法人顧客向けマーケティングやD2C/EC事業における成長見通しや事業環境に変化はありません。これらコア事業については引き続きアジア市場における旺盛な需要を背景に、力強い成長を目指してまいります。

(1)出所:Coherent Market Insights、全世界クリエイターエコノミー市場の2025年~2032年の年平均成長率

日本でのTikTok Shopサービス開始は、貴社にとってどのような事業機会となりますか具体的な取り組みについて教えてください

2025年7月2日に開示

日本におけるTikTok Shopサービス開始は当社にとって極めて大きな事業機会であり、ソーシャルコマースという新たな市場領域で国内におけるリーディングポジションを確立できるものと考えております。

当社は海外、特に東南アジア市場において豊富な実績とノウハウを蓄積しています。例えば、インドネシアでは大手食品メーカーのTikTok Shopの売上拡大を支援し、タイではTikTok Shopより最高ランクの「Prime Partner」に認定されるなど、アジアトップクラスのソーシャルコマース支援実績を誇ります。こうした成果は、当社が自社開発したEC管理ツール「AnyX」や、生成AIを活用したライブコマースツール「AnyLive」など、この分野に特化したソリューション群によって支えられております。さらに、本年4月にはベトナムの有力ライブコマース企業である Vibula社のM&A を発表し、組織体制や運営ノウハウを強化すると共にグローバル展開を加速しております。

これらのグローバルな基盤を背景に、日本市場向けの具体的な取り組みも積極的に進めております。プロダクト面では、2025年6月にEC管理ツール「AnyX」および物流管理ツール「AnyLogi」が日本のTikTok ShopとAPI連携を開始することを発表いたしました。また、ライブコマースツール「AnyLive」は新たに日本語対応を追加し、対応言語は合計8ヵ国語へと拡大いたしました。これにより、多言語・多地域でのライブコマース展開が可能になったほか、新たにライブ配信におけるデータの収集・分析機能も搭載いたしました。

また、先日発表させていただきました通り、当社はインドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ、ベトナムに続き、日本にもTikTok Shopの公式パートナーに認定されました。当社はTikTok Shopに関する企画立案からアカウント運用、クリエイター連携、広告、LIVE配信、物流支援まで、ワンストップで対応可能な体制を構築しております。日本においても東南アジアでのノウハウやプラットフォーム、ネットワーク等を活用し、日本市場におけるTikTok Shop 運用支援を通じて、ブランド企業やクリエイター、セラーの皆さまの成長をより一層支援してまいります。

事業展開の面では、既に多くのクライアント様からお問い合わせをいただいております。TikTok Shopの日本ローンチを見据え、ブランド企業向け支援サービスの提供開始を発表し、5 月から 6 月にかけて、TikTok for Businessと共同でTikTok Shop活用に関するセミナーを複数回開催しました。毎回50名から100名規模の参加者を集めるなど、市場からの非常に高い関心と具体的な相談が寄せられており、既に案件の受注も開始しております。詳細につきましては、こちらの 開催報告 をご確認ください。まずは日本市場でのシェア確立を最優先し、これを中長期的に事業の柱へと着実に育てていく方針です。

日本におけるTikTok Shopサービス開始は当社にとって極めて大きな事業機会であり、ソーシャルコマースという新たな市場領域で国内におけるリーディングポジションを確立できるものと考えております。

当社は海外、特に東南アジア市場において豊富な実績とノウハウを蓄積しています。例えば、インドネシアでは大手食品メーカーのTikTok Shopの売上拡大を支援し、タイではTikTok Shopより最高ランクの「Prime Partner」に認定されるなど、アジアトップクラスのソーシャルコマース支援実績を誇ります。こうした成果は、当社が自社開発したEC管理ツール「AnyX」や、生成AIを活用したライブコマースツール「AnyLive」など、この分野に特化したソリューション群によって支えられております。さらに、本年4月にはベトナムの有力ライブコマース企業である Vibula社のM&A を発表し、組織体制や運営ノウハウを強化すると共にグローバル展開を加速しております。

これらのグローバルな基盤を背景に、日本市場向けの具体的な取り組みも積極的に進めております。プロダクト面では、2025年6月にEC管理ツール「AnyX」および物流管理ツール「AnyLogi」が日本のTikTok ShopとAPI連携を開始することを発表いたしました。また、ライブコマースツール「AnyLive」は新たに日本語対応を追加し、対応言語は合計8ヵ国語へと拡大いたしました。これにより、多言語・多地域でのライブコマース展開が可能になったほか、新たにライブ配信におけるデータの収集・分析機能も搭載いたしました。

また、先日発表させていただきました通り、当社はインドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ、ベトナムに続き、日本にもTikTok Shopの公式パートナーに認定されました。当社はTikTok Shopに関する企画立案からアカウント運用、クリエイター連携、広告、LIVE配信、物流支援まで、ワンストップで対応可能な体制を構築しております。日本においても東南アジアでのノウハウやプラットフォーム、ネットワーク等を活用し、日本市場におけるTikTok Shop 運用支援を通じて、ブランド企業やクリエイター、セラーの皆さまの成長をより一層支援してまいります。

事業展開の面では、既に多くのクライアント様からお問い合わせをいただいております。TikTok Shopの日本ローンチを見据え、ブランド企業向け支援サービスの提供開始を発表し、5 月から 6 月にかけて、TikTok for Businessと共同でTikTok Shop活用に関するセミナーを複数回開催しました。毎回50名から100名規模の参加者を集めるなど、市場からの非常に高い関心と具体的な相談が寄せられており、既に案件の受注も開始しております。詳細につきましては、こちらの 開催報告 をご確認ください。まずは日本市場でのシェア確立を最優先し、これを中長期的に事業の柱へと着実に育てていく方針です。

米国の関税政策や国際情勢の変化に対する事業への影響について教えてほしい

2025年5月14日に開示

当社は米国市場での事業展開および売上収益が限定的であるため、米国の関税政策による直接的な影響は極めて限定的であると見込んでおります。世界経済全体における景気悪化のリスクについては間接的な影響があり得ますが、現時点においてアジア市場では顧客のマーケティング予算縮小など具体的な兆候は見られておらず、景況感の悪化も特に顕在化していません。

当社はマーケティング事業において、年間で1,000社を超える多様な顧客基盤を持ち、最大顧客の売上寄与率も5%未満とリスク分散が進んでいるため、景気変動が業績全体に与える影響は限定的と見ております。

一方で、世界的な貿易摩擦の影響によりアジア域内の貿易が一層活性化し、アジア市場の重要性が再評価される可能性があります。当社はこの環境を新たな事業機会と捉えており、複数国にまたがる柔軟な事業基盤を強みとして、国境を越えた対応力を発揮し、市場変化の中でも競争優位性を高めてまいります。

今後も地政学的リスクや国際情勢の変化を注視しながら柔軟な戦略を展開し、アジア市場を中心に中長期的な成長を目指してまいります。

当社は米国市場での事業展開および売上収益が限定的であるため、米国の関税政策による直接的な影響は極めて限定的であると見込んでおります。世界経済全体における景気悪化のリスクについては間接的な影響があり得ますが、現時点においてアジア市場では顧客のマーケティング予算縮小など具体的な兆候は見られておらず、景況感の悪化も特に顕在化していません。

当社はマーケティング事業において、年間で1,000社を超える多様な顧客基盤を持ち、最大顧客の売上寄与率も5%未満とリスク分散が進んでいるため、景気変動が業績全体に与える影響は限定的と見ております。

一方で、世界的な貿易摩擦の影響によりアジア域内の貿易が一層活性化し、アジア市場の重要性が再評価される可能性があります。当社はこの環境を新たな事業機会と捉えており、複数国にまたがる柔軟な事業基盤を強みとして、国境を越えた対応力を発揮し、市場変化の中でも競争優位性を高めてまいります。

今後も地政学的リスクや国際情勢の変化を注視しながら柔軟な戦略を展開し、アジア市場を中心に中長期的な成長を目指してまいります。

東南アジアや海外の様に、日本においてもソーシャルコマースプラットフォームが展開・拡大した場合に、同領域での支援を行う予定はあるか

2025年5月14日に開示

東南アジアをはじめとした海外市場では、TikTok ShopなどのSNSとECを組み合わせたソーシャルコマース市場が急速に拡大しており、この流れは日本市場にも波及する可能性が高いと見ています。当社としても、日本市場での同領域における事業展開を見据え、すでに準備を進めております。

当社は2022年以降、東南アジア市場を中心に、TikTokなどのSNSを活用した法人クライアント向けソーシャルコマース支援事業を展開しております。具体的には、直近インドネシアの大手食品・飲料グループであるIndofood CBP社の公式TikTok Shopアカウント「Rumah Indofood」へのライブコマース支援を通じて、TikTok Shopでの売上拡大に成功した事例があり、さらに2025年2月には、タイのTikTok Shopにおける販売実績やライブコマース運営能力が評価され、最高ランクの「Prime Partner」に認定されるなど、アジアにおいて有数の支援実績を積み重ねてまいりました。

また、2024年9月には生成AI技術を駆使したライブコマースプラットフォーム「AnyLive」を開発・提供開始しており、AIアバターや生成AIによる効率的かつ魅力的なライブ配信と、人によるライブ配信を組み合わせたハイブリッドモデルによって、高い相乗効果を生み出しています。2022年に、当社のECマネジメントプラットフォーム「AnyX」へのTikTok Shopとの連携開始を発表しました。加えて、2025年4月にはベトナムでライブコマース支援を行うVibula社のM&Aを発表し、ソーシャルコマース分野の運営ノウハウを一層強化、グローバル展開を加速しています。また、マーケティングやEC事業においてもアジア各国でSNS・ソーシャルコマースプラットフォーム各社との緊密なパートナーシップを構築しております。

日本においても、今後ソーシャルコマース市場が拡大することを見据え、当社が東南アジア市場で培った実績やノウハウ、関連テクノロジーを積極的に活用し、法人顧客向けソーシャルコマース支援の展開を進めてまいります。当社が有するグローバルな事業運営体制と豊富な経験を最大限に活かし、日本国内においても同領域のリーディングポジションを目指し、事業を推進していく方針です。

東南アジアをはじめとした海外市場では、TikTok ShopなどのSNSとECを組み合わせたソーシャルコマース市場が急速に拡大しており、この流れは日本市場にも波及する可能性が高いと見ています。当社としても、日本市場での同領域における事業展開を見据え、すでに準備を進めております。

当社は2022年以降、東南アジア市場を中心に、TikTokなどのSNSを活用した法人クライアント向けソーシャルコマース支援事業を展開しております。具体的には、直近インドネシアの大手食品・飲料グループであるIndofood CBP社の公式TikTok Shopアカウント「Rumah Indofood」へのライブコマース支援を通じて、TikTok Shopでの売上拡大に成功した事例があり、さらに2025年2月には、タイのTikTok Shopにおける販売実績やライブコマース運営能力が評価され、最高ランクの「Prime Partner」に認定されるなど、アジアにおいて有数の支援実績を積み重ねてまいりました。

また、2024年9月には生成AI技術を駆使したライブコマースプラットフォーム「AnyLive」を開発・提供開始しており、AIアバターや生成AIによる効率的かつ魅力的なライブ配信と、人によるライブ配信を組み合わせたハイブリッドモデルによって、高い相乗効果を生み出しています。2022年に、当社のECマネジメントプラットフォーム「AnyX」へのTikTok Shopとの連携開始を発表しました。加えて、2025年4月にはベトナムでライブコマース支援を行うVibula社のM&Aを発表し、ソーシャルコマース分野の運営ノウハウを一層強化、グローバル展開を加速しています。また、マーケティングやEC事業においてもアジア各国でSNS・ソーシャルコマースプラットフォーム各社との緊密なパートナーシップを構築しております。

日本においても、今後ソーシャルコマース市場が拡大することを見据え、当社が東南アジア市場で培った実績やノウハウ、関連テクノロジーを積極的に活用し、法人顧客向けソーシャルコマース支援の展開を進めてまいります。当社が有するグローバルな事業運営体制と豊富な経験を最大限に活かし、日本国内においても同領域のリーディングポジションを目指し、事業を推進していく方針です。

今後新規の国や地域への進出をしないのか

2025年4月2日に開示

新たな市場への進出については常に検討しておりますが、現時点においては、すでに進出済みのアジアやインド、中東市場において十分な市場機会と成長余地が存在すると考えており、既存市場での事業浸透を最優先に進めております。当面は既存進出国での事業をさらに深掘りするフェーズであり、欧米やその他の新興市場への展開があったとしても、まずは営業拠点を設置するなど、限定的なスタートになるものと想定しております。

一方、中長期的には当社が培ったネットワークや顧客基盤、事業モデルを活かし、アジア以外の地域への展開可能性についても、事業リソースを踏まえつつ慎重に検討してまいります。

また、中国市場についても現時点で積極的な中国国内展開は想定しておらず、中国関連事業は、中国企業のアウトバウンドまたはインバウンド需要に対応する支援を中心に進める方針です。

新たな市場への進出については常に検討しておりますが、現時点においては、すでに進出済みのアジアやインド、中東市場において十分な市場機会と成長余地が存在すると考えており、既存市場での事業浸透を最優先に進めております。当面は既存進出国での事業をさらに深掘りするフェーズであり、欧米やその他の新興市場への展開があったとしても、まずは営業拠点を設置するなど、限定的なスタートになるものと想定しております。

一方、中長期的には当社が培ったネットワークや顧客基盤、事業モデルを活かし、アジア以外の地域への展開可能性についても、事業リソースを踏まえつつ慎重に検討してまいります。

また、中国市場についても現時点で積極的な中国国内展開は想定しておらず、中国関連事業は、中国企業のアウトバウンドまたはインバウンド需要に対応する支援を中心に進める方針です。

2024年9月25日に発表した新ソリューションの「AnyLive」の成長性について教えてほしい

2025年1月8日に開示

当社は2024年9月末より、多言語対応可能な生成AIライブコマースプラットフォーム「AnyLive」の提供を開始しました。サービス開始からわずか数ヶ月で、飲料水・スキンケアの「evian」ブランドなどの有力クライアントの方々を獲得しています。evianブランドの事例では、タイ市場においてAIモデルと人のライバーを組み合わせたハイブリッド配信を実施し、従来比で売上3.5倍、配信コスト90%削減という実績を上げました。

東南アジアにおけるEC販売においては近年ライブコマース(ライブ動画配信を通じて、商品を紹介しながら視聴者とリアルタイムでコミュニケーションを行い購入を促すEC販売施策)が重要なマーケティング手法となっております。一方で、ライブ配信については対応する人材(ライバー)やコストの問題により実施時間や頻度に制限がでてきます。「AnyLive」は、AIモデルを活用したライブコマースを行うことで、アジア7ヶ国語への対応が簡単に行えるだけでなく、通常の人によるライブコマースを行わないオフの時間帯も含めて24時間体制でのライブコマース配信が可能となります。

「AnyLive」はD2C/EC事業の一部として運営されており、法人向けEC事業における営業開拓の主力ソリューションとしてソリューション発表以降、新規クライアントとの接点を着実に増やしています。ライブコマースにおいては、AIモデルだけでなく、人(ライバー)によるライブコマース、著名インフルエンサーを活用したライブコマースなど、複合的な施策が必要となると考えておりますが、その中でAI活用の重要性はより高くなっていくと考えています。現時点では既存クライアントを中心とした支援実施となっておりますが、今後は「AnyLive」の対象クライアントを増やしていくことで法人向けEC支援事業の成長を加速させていきます。

当社は2024年9月末より、多言語対応可能な生成AIライブコマースプラットフォーム「AnyLive」の提供を開始しました。サービス開始からわずか数ヶ月で、飲料水・スキンケアの「evian」ブランドなどの有力クライアントの方々を獲得しています。evianブランドの事例では、タイ市場においてAIモデルと人のライバーを組み合わせたハイブリッド配信を実施し、従来比で売上3.5倍、配信コスト90%削減という実績を上げました。

東南アジアにおけるEC販売においては近年ライブコマース(ライブ動画配信を通じて、商品を紹介しながら視聴者とリアルタイムでコミュニケーションを行い購入を促すEC販売施策)が重要なマーケティング手法となっております。一方で、ライブ配信については対応する人材(ライバー)やコストの問題により実施時間や頻度に制限がでてきます。「AnyLive」は、AIモデルを活用したライブコマースを行うことで、アジア7ヶ国語への対応が簡単に行えるだけでなく、通常の人によるライブコマースを行わないオフの時間帯も含めて24時間体制でのライブコマース配信が可能となります。

「AnyLive」はD2C/EC事業の一部として運営されており、法人向けEC事業における営業開拓の主力ソリューションとしてソリューション発表以降、新規クライアントとの接点を着実に増やしています。ライブコマースにおいては、AIモデルだけでなく、人(ライバー)によるライブコマース、著名インフルエンサーを活用したライブコマースなど、複合的な施策が必要となると考えておりますが、その中でAI活用の重要性はより高くなっていくと考えています。現時点では既存クライアントを中心とした支援実施となっておりますが、今後は「AnyLive」の対象クライアントを増やしていくことで法人向けEC支援事業の成長を加速させていきます。

今後の業績や事業運営で何かリスクと感じていることはあるか

2024年8月14日に開示

事業運営を行っているのは変化の早い業界であるため、常に業界や市場の変化についてはモニタリングを行っている他、グローバルに展開する中で地政学リスクなども存在しております。一方で、事業構造や各国の収益基盤が分散していることでグループ全体としてはリスク分散出来ていること、一時的な市場環境の変化があってもアジアにおいては経済全体として安定成長が期待できることもあるため、グループ全体としてリスクコントロールが出来ている状態であると考えております。

事業運営において、より重要な点は各国の市場変化に対する現状認識を行うこと、変化への対応をタイムリーに実施することであり、そのためには各国マネジメントチームが重要になると考えています。当社は各国に多様性のあるマネジメントメンバーがおりますが、中長期でより高い成長を実現していくために各国マネジメントチームの更なる強化が必要であると考えております。

事業運営を行っているのは変化の早い業界であるため、常に業界や市場の変化についてはモニタリングを行っている他、グローバルに展開する中で地政学リスクなども存在しております。一方で、事業構造や各国の収益基盤が分散していることでグループ全体としてはリスク分散出来ていること、一時的な市場環境の変化があってもアジアにおいては経済全体として安定成長が期待できることもあるため、グループ全体としてリスクコントロールが出来ている状態であると考えております。

事業運営において、より重要な点は各国の市場変化に対する現状認識を行うこと、変化への対応をタイムリーに実施することであり、そのためには各国マネジメントチームが重要になると考えています。当社は各国に多様性のあるマネジメントメンバーがおりますが、中長期でより高い成長を実現していくために各国マネジメントチームの更なる強化が必要であると考えております。

各事業における収益モデルを教えて欲しい

2023年6月28日に開示

弊社の事業は大きくブランドコマース領域とパートナーグロース領域に分かれております。ブランドコマース領域では主に法人ブランドに対する成長支援を行っており、マーケティング事業とD2C/EC事業に分けられます。各事業の収益モデルについてマーケティング事業では、インフルエンサーマーケティングやデジタルマーケティング等のソリューションを提供しています。ブランドを持つ法人広告主からマーケティング報酬を頂きマーケティングを実施する収益モデルとなっており、インフルエンサーやメディア(ウェブメディア及びモバイルアプリ)に対する支払いが売上原価となります。

D2C/EC事業では、生産管理、EC管理、在庫物流管理等のECバリューチェーンにおいてソリューションを提供しております。事業モデルとしては、クリエイター向けD2C事業として、当社が在庫を持ちクリエイターと共にD2C製品を販売することで収益を得る商品販売モデルがあり、このモデルでは商品販売が売上となり商品製造原価が売上原価となります。法人クライアントに対してEC支援を行う事業では複数の収益モデルがあり、EC販売から発生する収益に対して固定比率で収益分配を受ける売上シェアモデル、ソリューションを提供し月額固定報酬を受け取るモデル、(在庫物流管理ソリューションであるAnyLogiでは)発送料等に応じた従量課金型で報酬を受け取るモデルがございます。

パートナーグロースでは、広告収益に対して固定比率でウェブメディアやモバイルアプリを運営するパブリッシャー及びYouTuberやTikTokerなどのクリエイターと収益分配を行う売上シェアが中心となっております。売上シェアモデルとなる収益は、売上を総額計上するケースが中心となりますので当社が受け取った広告収益が売上となり、パブリッシャーやクリエイターへの支払い(売上シェアの固定比率以外の部分)が売上原価となっております(総額、純額のどちらで処理されるかはパブリッシャー又はクリエイターとの契約体系によって決まり、2022年12月期にクリエイター向け事業で売上総利益率が上昇したのは純額計上となる契約比率が増加したためとなります)。その他パブリッシャー向けにウェブサイトやモバイルアプリのUX改善やデータ分析等の支援を行い、月額固定報酬を受け取る収益モデルも一部ございます。

弊社の事業は大きくブランドコマース領域とパートナーグロース領域に分かれております。ブランドコマース領域では主に法人ブランドに対する成長支援を行っており、マーケティング事業とD2C/EC事業に分けられます。各事業の収益モデルについてマーケティング事業では、インフルエンサーマーケティングやデジタルマーケティング等のソリューションを提供しています。ブランドを持つ法人広告主からマーケティング報酬を頂きマーケティングを実施する収益モデルとなっており、インフルエンサーやメディア(ウェブメディア及びモバイルアプリ)に対する支払いが売上原価となります。

D2C/EC事業では、生産管理、EC管理、在庫物流管理等のECバリューチェーンにおいてソリューションを提供しております。事業モデルとしては、クリエイター向けD2C事業として、当社が在庫を持ちクリエイターと共にD2C製品を販売することで収益を得る商品販売モデルがあり、このモデルでは商品販売が売上となり商品製造原価が売上原価となります。法人クライアントに対してEC支援を行う事業では複数の収益モデルがあり、EC販売から発生する収益に対して固定比率で収益分配を受ける売上シェアモデル、ソリューションを提供し月額固定報酬を受け取るモデル、(在庫物流管理ソリューションであるAnyLogiでは)発送料等に応じた従量課金型で報酬を受け取るモデルがございます。

パートナーグロースでは、広告収益に対して固定比率でウェブメディアやモバイルアプリを運営するパブリッシャー及びYouTuberやTikTokerなどのクリエイターと収益分配を行う売上シェアが中心となっております。売上シェアモデルとなる収益は、売上を総額計上するケースが中心となりますので当社が受け取った広告収益が売上となり、パブリッシャーやクリエイターへの支払い(売上シェアの固定比率以外の部分)が売上原価となっております(総額、純額のどちらで処理されるかはパブリッシャー又はクリエイターとの契約体系によって決まり、2022年12月期にクリエイター向け事業で売上総利益率が上昇したのは純額計上となる契約比率が増加したためとなります)。その他パブリッシャー向けにウェブサイトやモバイルアプリのUX改善やデータ分析等の支援を行い、月額固定報酬を受け取る収益モデルも一部ございます。

御社と同様の事業展開をしている企業はいるのか

2023年6月28日に開示

弊社は、ブランド構築、生産管理、ECサイト構築・運営、マーケティング、物流管理など、EC・マーケティング領域を中心に幅広いソリューションを提供しており、展開地域もグローバルに13地域となっているため、事業全体で競合する他社は認識しておらず個別事業で見ても展開地域全体で競合するケースは少なくなっております。そのため各事業について各国において現地関連企業が存在する状況になります。

また当社は、グローバルに事業展開をする中でスケールメリットを活かしながら継続してきたテクノロジーやデータ活用への投資、アジア全域におけるクロスボーダーでのサービス提供、バリューチェーン一貫での包括的な支援など、特徴的なポジショニングで事業を展開してきておりますので、各国の現地関連企業と補完関係にあるケースも多くあり協業関係を築けているケースも多くなっております。

創業以来データやプロダクトへの投資を継続してきたこと、アジア各国において現地でしっかりとローカルネットワークと組織を作り上げていること等、当社の事業基盤は各国の国内競合環境においても優位性があると考えておりますが、今後も当社独自の提供価値を高めていき成長して行きたいと考えております。

弊社は、ブランド構築、生産管理、ECサイト構築・運営、マーケティング、物流管理など、EC・マーケティング領域を中心に幅広いソリューションを提供しており、展開地域もグローバルに13地域となっているため、事業全体で競合する他社は認識しておらず個別事業で見ても展開地域全体で競合するケースは少なくなっております。そのため各事業について各国において現地関連企業が存在する状況になります。

また当社は、グローバルに事業展開をする中でスケールメリットを活かしながら継続してきたテクノロジーやデータ活用への投資、アジア全域におけるクロスボーダーでのサービス提供、バリューチェーン一貫での包括的な支援など、特徴的なポジショニングで事業を展開してきておりますので、各国の現地関連企業と補完関係にあるケースも多くあり協業関係を築けているケースも多くなっております。

創業以来データやプロダクトへの投資を継続してきたこと、アジア各国において現地でしっかりとローカルネットワークと組織を作り上げていること等、当社の事業基盤は各国の国内競合環境においても優位性があると考えておりますが、今後も当社独自の提供価値を高めていき成長して行きたいと考えております。

多国籍組織・多国間オペレーションの管理方法を教えてほしい

2023年6月28日に開示

当社は創業期より複数国での展開を行っておりますので多国間オペレーションを前提に体制構築に努めてきております。当社は国と事業の2軸でのマトリクス組織を構築しており、国を統括するカントリーマネージャーがローカル組織含めて各国事業運営に責任を持ち各国の人材マネジメントや顧客、ローカル市場特有の問題についての対応を行っております。一方、事業軸のリージョナル責任者がプロダクトやオペレーションの最適化等、グローバル共通での課題に取り組む様な役割分担を行い、細やかな事業・組織運営が実現出来ております。

また、会計システムやCRMシステムを(買収企業も含め)全社共通化を進め、事業別・国別でリアルタイムでの収益・KPI管理を行う状況を整備しており、各国各事業の責任者と週次で数字進捗確認を行うことで各国事業が抱えている課題の把握と対応を進めております。また、各国内での事業別利益分析を毎月行う中で、投資が必要な事業や、生産性改善が必要な事業を特定し、タイムリーに対応や議論が出来る体制が整っております。

組織全体のカルチャーはフラットであり、各国のカントリーマネージャーは、グループ全体のマネジメントチームとして他経営陣と緊密に連携しており、相互に情報連携を行いながら各国のオペレーションの改善を行っております。また、M&Aを通してグループに参画した企業については組織や体制も含めて完全に事業統合を進めることとしており、各国コーポレートチームについてもリージョナルとカントリーマネージャーの双方向にレポートラインを持つ等、ガバナンスの観点でもより各国事業に対しての解像度やコントロールが持てる様な体制構築を心がけております。

当社は創業期より複数国での展開を行っておりますので多国間オペレーションを前提に体制構築に努めてきております。当社は国と事業の2軸でのマトリクス組織を構築しており、国を統括するカントリーマネージャーがローカル組織含めて各国事業運営に責任を持ち各国の人材マネジメントや顧客、ローカル市場特有の問題についての対応を行っております。一方、事業軸のリージョナル責任者がプロダクトやオペレーションの最適化等、グローバル共通での課題に取り組む様な役割分担を行い、細やかな事業・組織運営が実現出来ております。

また、会計システムやCRMシステムを(買収企業も含め)全社共通化を進め、事業別・国別でリアルタイムでの収益・KPI管理を行う状況を整備しており、各国各事業の責任者と週次で数字進捗確認を行うことで各国事業が抱えている課題の把握と対応を進めております。また、各国内での事業別利益分析を毎月行う中で、投資が必要な事業や、生産性改善が必要な事業を特定し、タイムリーに対応や議論が出来る体制が整っております。

組織全体のカルチャーはフラットであり、各国のカントリーマネージャーは、グループ全体のマネジメントチームとして他経営陣と緊密に連携しており、相互に情報連携を行いながら各国のオペレーションの改善を行っております。また、M&Aを通してグループに参画した企業については組織や体制も含めて完全に事業統合を進めることとしており、各国コーポレートチームについてもリージョナルとカントリーマネージャーの双方向にレポートラインを持つ等、ガバナンスの観点でもより各国事業に対しての解像度やコントロールが持てる様な体制構築を心がけております。

御社の事業において季節性などは存在するか

2023年4月13日に開示

2023年3月29日に開示させて頂いております「事業計画及び成⾧可能性に関する事項」資料の40ページに該当説明が含まれておりますが、第1四半期(1-3月)がローシーズンとなっております。

第1四半期は年始休暇や旧正月休暇等の影響で営業日・稼働日が他四半期と比べて少ないこと、海外では12月決算の企業が多く年度末にマーケティング投資を集中させる反動で、1-2月は積極的なマーケティング活動を行わないケースが多くなっております。そのため当社マーケティング事業やパートナーグロース事業を中心に収益が前四半期と比較して低い水準に留まる傾向にあります。日本では3月が多くの企業の年度末に当たるためマーケティング需要が高まりますが、日本においても1-2月はローシーズンであること、当社は海外売上比率が大きいことから第1四半期がローシーズンとなります。

第2四半期(4-6月)及び第3四半期(7-9月)は特筆すべき季節性はございませんが、当社事業が成長ステージにあるため第2四半期よりも第3四半期の方が売上収益及び売上総利益は高くなることが想定されます。

第4四半期(10-12月)は全ての事業においてハイシーズンに当たります。10-11月にあるインド最大のお祭りであるディワリ、12月のクリスマスに向けてマーケティング活動やEC販売が活発になること、海外において12月決算期の企業が多く年度末にマーケティング投資を集中的に行う傾向にあること等が要因としてあげられます。

2022年12月期の売上総利益の四半期毎の分布は、第1四半期 20%、第2四半期 24%、第3四半期 25%、第4四半期 31%となっており、季節性と当社事業成長性の双方の要因により年後半に向けて収益貢献が増加する傾向となっております。2023年12月期以降についても同様の季節性や傾向が継続するものと想定しております。

2023年3月29日に開示させて頂いております「事業計画及び成⾧可能性に関する事項」資料の40ページに該当説明が含まれておりますが、第1四半期(1-3月)がローシーズンとなっております。

第1四半期は年始休暇や旧正月休暇等の影響で営業日・稼働日が他四半期と比べて少ないこと、海外では12月決算の企業が多く年度末にマーケティング投資を集中させる反動で、1-2月は積極的なマーケティング活動を行わないケースが多くなっております。そのため当社マーケティング事業やパートナーグロース事業を中心に収益が前四半期と比較して低い水準に留まる傾向にあります。日本では3月が多くの企業の年度末に当たるためマーケティング需要が高まりますが、日本においても1-2月はローシーズンであること、当社は海外売上比率が大きいことから第1四半期がローシーズンとなります。

第2四半期(4-6月)及び第3四半期(7-9月)は特筆すべき季節性はございませんが、当社事業が成長ステージにあるため第2四半期よりも第3四半期の方が売上収益及び売上総利益は高くなることが想定されます。

第4四半期(10-12月)は全ての事業においてハイシーズンに当たります。10-11月にあるインド最大のお祭りであるディワリ、12月のクリスマスに向けてマーケティング活動やEC販売が活発になること、海外において12月決算期の企業が多く年度末にマーケティング投資を集中的に行う傾向にあること等が要因としてあげられます。

2022年12月期の売上総利益の四半期毎の分布は、第1四半期 20%、第2四半期 24%、第3四半期 25%、第4四半期 31%となっており、季節性と当社事業成長性の双方の要因により年後半に向けて収益貢献が増加する傾向となっております。2023年12月期以降についても同様の季節性や傾向が継続するものと想定しております。

決算・業績等に関するご質問

中期目標の達成に向けたAI活用による業務改善やコスト削減の具体的な取り組み内容、人員計画への影響、その効果の時期と規模について教えてください

2025年7月2日に開示

2025年5月14日の業績予想修正を契機に、全社で構造改革への明確な目的意識を共有できており、これを抜本的な変革の好機として捉えております。現在、CEOを含むトップマネジメント主導のもと、AIを軸とした全社規模の業務改善プロジェクトを推進しております。AI活用の取り組み自体は2024年から始まり、これまでは国内中心の検討・導入段階に留まっていましたが、より抜本的でグローバルな全社展開へと方針を転換いたしました。

具体的な取り組みとしては、AI開発・活用を推進する社内組織「AI App Studio」が主導し、各国で異なる業務プロセスの標準化、プロセスの自動化、生成AIツール導入による業務効率化を全社的に進めております。当社はBPaaSモデルでオペレーション業務を含む包括的な顧客支援を提供しており、従業員の約半数がこれらのオペレーション支援業務に従事しております。そのため、従業員の生産性向上を最優先課題として位置付けております。具体的には、先行している日本国内のマーケティング事業では、データ分析や提案書作成等のプロセスにおいてAIを活用することで、約40%の工数削減が可能と見込んでおります。AI活用が前提の標準プロセスを定め全社的に展開することで、生産性の大幅な向上を目指しております。

こうした生産性向上のための取り組みにより、事業成長に伴う人員増加ペースを抑制できる見込みです。具体的には、中期経営計画の最終年度(2027年12月期)において、従業員数を当初予定していた約3,300名から15%抑制し、2,800名以下の水準にとどめることを計画しております。これにより、年間約30億円規模の販売管理費削減が可能となる見込みです。このコスト削減効果は、2026年12月期から段階的に現れ始め、2027年12月期に本格的に顕在化すると見込んでおります。短期的なコスト削減に留まらず、中長期において当社のコスト構造およびビジネスモデルそのものを変革する極めて重要な施策であり、最優先プロジェクトとして推進しております。

2025年5月14日の業績予想修正を契機に、全社で構造改革への明確な目的意識を共有できており、これを抜本的な変革の好機として捉えております。現在、CEOを含むトップマネジメント主導のもと、AIを軸とした全社規模の業務改善プロジェクトを推進しております。AI活用の取り組み自体は2024年から始まり、これまでは国内中心の検討・導入段階に留まっていましたが、より抜本的でグローバルな全社展開へと方針を転換いたしました。

具体的な取り組みとしては、AI開発・活用を推進する社内組織「AI App Studio」が主導し、各国で異なる業務プロセスの標準化、プロセスの自動化、生成AIツール導入による業務効率化を全社的に進めております。当社はBPaaSモデルでオペレーション業務を含む包括的な顧客支援を提供しており、従業員の約半数がこれらのオペレーション支援業務に従事しております。そのため、従業員の生産性向上を最優先課題として位置付けております。具体的には、先行している日本国内のマーケティング事業では、データ分析や提案書作成等のプロセスにおいてAIを活用することで、約40%の工数削減が可能と見込んでおります。AI活用が前提の標準プロセスを定め全社的に展開することで、生産性の大幅な向上を目指しております。

こうした生産性向上のための取り組みにより、事業成長に伴う人員増加ペースを抑制できる見込みです。具体的には、中期経営計画の最終年度(2027年12月期)において、従業員数を当初予定していた約3,300名から15%抑制し、2,800名以下の水準にとどめることを計画しております。これにより、年間約30億円規模の販売管理費削減が可能となる見込みです。このコスト削減効果は、2026年12月期から段階的に現れ始め、2027年12月期に本格的に顕在化すると見込んでおります。短期的なコスト削減に留まらず、中長期において当社のコスト構造およびビジネスモデルそのものを変革する極めて重要な施策であり、最優先プロジェクトとして推進しております。

2025年12月期第1四半期の実績についてどう評価しているか

2025年5月14日に開示

2025年第1四半期は売上収益が前年同期比で20.2%増、売上総利益が同25.5%増となり、売上総利益については期初計画を達成した水準で順調に推移しています。今回業績予想を修正したパートナーグロース事業については、第1四半期から一部業績への影響が生じていますが、それ以外のマーケティング事業および法人向けEC支援事業は堅調な顧客需要を背景に引き続き順調な成長を維持しています。

また当社事業には、第1四半期がローシーズン、第4四半期がハイシーズンとなる季節性があり、2025年も例年通りの推移となっています。2024年度第1四半期はパートナーグロース事業が特に高い成長を示したため、季節性を大きく上回る業績でしたが、本年度は通常の季節的要因に基づいた推移となっております。

営業利益については、第1四半期において成長領域への採用投資の継続しており、3月以降のクリエイター向け事業の収益減少などが影響し、前年同期比16.2%減の298百万円となりました。ただし、現在グループ全体で生成AIを活用した業務効率化プロジェクトが進行中であり、採用や外注費などの増加を抑制できる見込みがあるため、今後の収益性改善を期待しています。

さらに為替の円高・ドル安傾向を受け、保有する米ドル建資産(主に米ドル現金)の評価損として146百万円を営業外の金融費用に計上したため親会社所有者帰属四半期利益は前年同期比85.3%減の33百万円となりました。ただし、この評価損は為替相場変動に伴う一過性のものであり、当社の本質的な事業活動に対する影響は限定的であると判断しています。

事業面では、生成AI活用によるDX推進、業務改善プロジェクトの進展や法人顧客支援体制の強化など、今後の業績に反映される重要な施策が着実に進んでおり、中長期的な収益基盤の強化につながる前向きな四半期だったと評価しています。

2025年第1四半期は売上収益が前年同期比で20.2%増、売上総利益が同25.5%増となり、売上総利益については期初計画を達成した水準で順調に推移しています。今回業績予想を修正したパートナーグロース事業については、第1四半期から一部業績への影響が生じていますが、それ以外のマーケティング事業および法人向けEC支援事業は堅調な顧客需要を背景に引き続き順調な成長を維持しています。

また当社事業には、第1四半期がローシーズン、第4四半期がハイシーズンとなる季節性があり、2025年も例年通りの推移となっています。2024年度第1四半期はパートナーグロース事業が特に高い成長を示したため、季節性を大きく上回る業績でしたが、本年度は通常の季節的要因に基づいた推移となっております。

営業利益については、第1四半期において成長領域への採用投資の継続しており、3月以降のクリエイター向け事業の収益減少などが影響し、前年同期比16.2%減の298百万円となりました。ただし、現在グループ全体で生成AIを活用した業務効率化プロジェクトが進行中であり、採用や外注費などの増加を抑制できる見込みがあるため、今後の収益性改善を期待しています。

さらに為替の円高・ドル安傾向を受け、保有する米ドル建資産(主に米ドル現金)の評価損として146百万円を営業外の金融費用に計上したため親会社所有者帰属四半期利益は前年同期比85.3%減の33百万円となりました。ただし、この評価損は為替相場変動に伴う一過性のものであり、当社の本質的な事業活動に対する影響は限定的であると判断しています。

事業面では、生成AI活用によるDX推進、業務改善プロジェクトの進展や法人顧客支援体制の強化など、今後の業績に反映される重要な施策が着実に進んでおり、中長期的な収益基盤の強化につながる前向きな四半期だったと評価しています。

2025年12月期業績予想を修正した背景を説明してほしい

2025年5月14日に開示

2025年5月14日に発表いたしました2025年12月期業績予想の修正により、売上収益は55,253百万円(前期比 9.0%増)、売上総利益は21,260百万円(前期比13.3%増)へ期初業績予想から下方修正を行いました。当社が最重要指標として掲げる売上総利益の前年比成長率を事業別でみると、マーケティング事業が20%増、D2C/EC事業が48%増を見込んでおり、これら2事業の予想については為替前提の変更を除き期初から変更はありません。一方、パートナーグロース事業については15%の減少を見込んでいます。

今回業績予想を修正した背景は、パートナーグロース事業に含まれるクリエイター向け成長支援事業における外部環境の変化となります。同事業の収益モデルは、クリエイターの動画コンテンツの収益化を支援し、その収益を一定の比率でクリエイターと当社で配分する仕組みとなっています。特に2023年度第3四半期以降、新たな市場である短尺動画向けの収益が急成長を遂げました。当社のクリエイター支援はアジア各国のクリエイター支援を中心に行っておりましたが、短尺動画については国を問わずグローバルにクリエイター支援を行う形で対象市場を拡大し、クリエイター獲得を強化いたしました。結果として2021年18%増、2022年19%増であった前年比売上総利益成長率が、2023年69%増、2024年206%増と著しい成長を実現し、クリエイター向け成長支援事業は売上総利益で2022年12月期の6.5億円から2024年12月期に34億円に拡大しました。2025年についても安定した事業成長と利益貢献を見込んでおりました。

しかし2025年3月以降、短尺動画の収益単価が急激に下落し、従来の水準の約1/4程度で推移する状況となりました。これは新しい市場である短尺動画について動画プラットフォームでの単価見直しなどの影響があったと想定しており、この単価変動は当社に限らずグローバルに市場全体で同様の変化があったと認識しております。当社としては、この単価下落が一時的か恒常的な変化であるかを慎重に見極めておりましたが、4月を通じても収益単価に回復の兆候が見られなかったことから業績予想を修正いたしました。

なお、収益単価の下落はございましたが、2025年12月期第1四半期の決算説明会資料(8ページ)でも開示しましたとおり、収益単価下落などの事業環境の悪化は一巡していると見込んでおります。収益単価調整後の2025年12 月期のクリエイター向け成長支援事業の売上総利益見込みは22億円であり、2023年12月期と比較して高い水準を維持すると見込んでいます。また、クリエイター関連市場の成長トレンドは引き続き継続するものと考えており、現状の収益単価を前提に安定成長フェーズへの移行を想定しています。

今回の業績予想修正にあたり、同じくパートナーグロース事業に含まれるパブリッシャー向け成長支援についても、売上総利益利率が低いウェブメディア向け事業が低調である一方、売上総利益利率が高いモバイルアプリ関連事業が好調であることを踏まえ、収益ミックスの変化を踏まえて、売上収益を引き下げる修正を行っております。またグループ全体のドル円の為替想定レートについて、2025年通期平均を期初予想の149.25 円から145.3 円(2025年4月以降は143.0 円)に見直したことにより、円建ての売上収益及び売上総利益を減少方向に調整しております。

営業利益についても、売上総利益の下方修正に伴い引き下げておりますが、業務効率化を背景に採用計画や外注費の見直しといったコスト構造の改善により販売管理費の増加を抑制しています。急激な売上総利益見込みの減少により足許の営業利益額への修正影響は大きくなっておりますが、現在グループ全体で生成 AI活用と業務改善を推進しており、これら生産性改善プロジェクトにより営業利益率については今後改善出来るものと期待しております。

加えて、想定為替の修正を踏まえた円建てでの販売管理費の金額の低下も反映させています。また、親会社の所有者に帰属する当期利益については、上述の業績見通し下振れのほか、ドル円為替レートが2024年末の158.2円から2025年4月末の142.6円に円高・米ドル安で推移したことにより米ドル建資産(米ドル預金など)について円建てへの為替換算損失が発生しており、2025年12月期第2四半期までの累計期間において、1ドル143.0円をベースに想定する為替差損(営業外の金融費用)として281百万円を業績予想に含んでおります。

以上の状況を踏まえ、2025年12月期の業績予想を修正させていただきました。なお、2025年2月14日に発表した2027年12月期の中期目標(売上収益1,050億円、売上総利益385億円)は変更しておりません。

2025年5月14日に発表いたしました2025年12月期業績予想の修正により、売上収益は55,253百万円(前期比 9.0%増)、売上総利益は21,260百万円(前期比13.3%増)へ期初業績予想から下方修正を行いました。当社が最重要指標として掲げる売上総利益の前年比成長率を事業別でみると、マーケティング事業が20%増、D2C/EC事業が48%増を見込んでおり、これら2事業の予想については為替前提の変更を除き期初から変更はありません。一方、パートナーグロース事業については15%の減少を見込んでいます。

今回業績予想を修正した背景は、パートナーグロース事業に含まれるクリエイター向け成長支援事業における外部環境の変化となります。同事業の収益モデルは、クリエイターの動画コンテンツの収益化を支援し、その収益を一定の比率でクリエイターと当社で配分する仕組みとなっています。特に2023年度第3四半期以降、新たな市場である短尺動画向けの収益が急成長を遂げました。当社のクリエイター支援はアジア各国のクリエイター支援を中心に行っておりましたが、短尺動画については国を問わずグローバルにクリエイター支援を行う形で対象市場を拡大し、クリエイター獲得を強化いたしました。結果として2021年18%増、2022年19%増であった前年比売上総利益成長率が、2023年69%増、2024年206%増と著しい成長を実現し、クリエイター向け成長支援事業は売上総利益で2022年12月期の6.5億円から2024年12月期に34億円に拡大しました。2025年についても安定した事業成長と利益貢献を見込んでおりました。

しかし2025年3月以降、短尺動画の収益単価が急激に下落し、従来の水準の約1/4程度で推移する状況となりました。これは新しい市場である短尺動画について動画プラットフォームでの単価見直しなどの影響があったと想定しており、この単価変動は当社に限らずグローバルに市場全体で同様の変化があったと認識しております。当社としては、この単価下落が一時的か恒常的な変化であるかを慎重に見極めておりましたが、4月を通じても収益単価に回復の兆候が見られなかったことから業績予想を修正いたしました。

なお、収益単価の下落はございましたが、2025年12月期第1四半期の決算説明会資料(8ページ)でも開示しましたとおり、収益単価下落などの事業環境の悪化は一巡していると見込んでおります。収益単価調整後の2025年12 月期のクリエイター向け成長支援事業の売上総利益見込みは22億円であり、2023年12月期と比較して高い水準を維持すると見込んでいます。また、クリエイター関連市場の成長トレンドは引き続き継続するものと考えており、現状の収益単価を前提に安定成長フェーズへの移行を想定しています。

今回の業績予想修正にあたり、同じくパートナーグロース事業に含まれるパブリッシャー向け成長支援についても、売上総利益利率が低いウェブメディア向け事業が低調である一方、売上総利益利率が高いモバイルアプリ関連事業が好調であることを踏まえ、収益ミックスの変化を踏まえて、売上収益を引き下げる修正を行っております。またグループ全体のドル円の為替想定レートについて、2025年通期平均を期初予想の149.25 円から145.3 円(2025年4月以降は143.0 円)に見直したことにより、円建ての売上収益及び売上総利益を減少方向に調整しております。

営業利益についても、売上総利益の下方修正に伴い引き下げておりますが、業務効率化を背景に採用計画や外注費の見直しといったコスト構造の改善により販売管理費の増加を抑制しています。急激な売上総利益見込みの減少により足許の営業利益額への修正影響は大きくなっておりますが、現在グループ全体で生成 AI活用と業務改善を推進しており、これら生産性改善プロジェクトにより営業利益率については今後改善出来るものと期待しております。

加えて、想定為替の修正を踏まえた円建てでの販売管理費の金額の低下も反映させています。また、親会社の所有者に帰属する当期利益については、上述の業績見通し下振れのほか、ドル円為替レートが2024年末の158.2円から2025年4月末の142.6円に円高・米ドル安で推移したことにより米ドル建資産(米ドル預金など)について円建てへの為替換算損失が発生しており、2025年12月期第2四半期までの累計期間において、1ドル143.0円をベースに想定する為替差損(営業外の金融費用)として281百万円を業績予想に含んでおります。

以上の状況を踏まえ、2025年12月期の業績予想を修正させていただきました。なお、2025年2月14日に発表した2027年12月期の中期目標(売上収益1,050億円、売上総利益385億円)は変更しておりません。

2025年12月期修正業績予想の前提を説明してほしい

2025年5月14日に開示

2025年12月期修正業績予想の前提として、事業別の売上総利益の前年比成長率はマーケティング事業で20%増、D2C/EC 事業で48%増を見込む一方、パートナーグロース事業は15%の減少を想定しています。

マーケティング事業及びD2C/EC 事業については為替前提の変更を除き期初の見通し通りの業績推移を想定しています。インフルエンサーマーケティング「AnyTag」は、引き続きグローバル各地域で堅調な成長を維持すると予想しており、D2C/EC事業では法人向けEC支援事業においてクロスボーダーEC支援の需要増を背景に、新規ブランドの獲得やローンチが進展することから、高い成長を見込んでいます。全世界的に貿易摩擦が懸念される市場環境において、アジア市場の存在感やアジア域内貿易の重要性が見直されていると考えており、マーケティングやEC 支援といった法人顧客支援の領域においては旺盛な需要が見込まれると考えております。

一方、パートナーグロース事業については、クリエイター向け成長支援事業における短尺動画の収益単価下落を受け、業績予想を引き下げています。パブリッシャー向け成長支援事業においても、ウェブメディア向けの事業環境の低調な推移と売上総利益率の高いモバイルアプリ関連事業の好調を踏まえ、収益ミックスを調整しています。2024年12月期のクリエイター向け成長支援事業の急成長からの反動により、パートナーグロース事業全体としては2025年12月期は前年比マイナス成長となりますが、2023年12月期から2025年12 月期にかけての平均成長率は年 19%となっており、今後も安定成長のトレンドを目指していけると見込んでいます。

地域別では、パートナーグロース事業の変動影響を除くと、東南アジア地域が引き続き高成長を維持するほか、日本及びその他地域も安定的な成長を予想しています。足許のM&Aについては、2025年4月に発表したベトナムVibula社については業績予想に含めておらず、2025年3月末に株式取得を完了した日本AnyReach社については販売管理費の増加を中心に保守的に業績予想へ反映しております。

2025年12月期修正業績予想の前提として、事業別の売上総利益の前年比成長率はマーケティング事業で20%増、D2C/EC 事業で48%増を見込む一方、パートナーグロース事業は15%の減少を想定しています。

マーケティング事業及びD2C/EC 事業については為替前提の変更を除き期初の見通し通りの業績推移を想定しています。インフルエンサーマーケティング「AnyTag」は、引き続きグローバル各地域で堅調な成長を維持すると予想しており、D2C/EC事業では法人向けEC支援事業においてクロスボーダーEC支援の需要増を背景に、新規ブランドの獲得やローンチが進展することから、高い成長を見込んでいます。全世界的に貿易摩擦が懸念される市場環境において、アジア市場の存在感やアジア域内貿易の重要性が見直されていると考えており、マーケティングやEC 支援といった法人顧客支援の領域においては旺盛な需要が見込まれると考えております。

一方、パートナーグロース事業については、クリエイター向け成長支援事業における短尺動画の収益単価下落を受け、業績予想を引き下げています。パブリッシャー向け成長支援事業においても、ウェブメディア向けの事業環境の低調な推移と売上総利益率の高いモバイルアプリ関連事業の好調を踏まえ、収益ミックスを調整しています。2024年12月期のクリエイター向け成長支援事業の急成長からの反動により、パートナーグロース事業全体としては2025年12月期は前年比マイナス成長となりますが、2023年12月期から2025年12 月期にかけての平均成長率は年 19%となっており、今後も安定成長のトレンドを目指していけると見込んでいます。

地域別では、パートナーグロース事業の変動影響を除くと、東南アジア地域が引き続き高成長を維持するほか、日本及びその他地域も安定的な成長を予想しています。足許のM&Aについては、2025年4月に発表したベトナムVibula社については業績予想に含めておらず、2025年3月末に株式取得を完了した日本AnyReach社については販売管理費の増加を中心に保守的に業績予想へ反映しております。

2025年12月期第1四半期の成長率について為替の影響はどの程度あるか。また、今後円高基調が続いた場合、どのような影響を想定しているか

2025年5月14日に開示

当社は各国における事業収益の大半を現地通貨で受領しているため、日本円ベースでの業績は各国通貨と円の為替レート変動の影響を受けます。海外拠点が占める売上総利益は全体の約53%であることから、為替変動の影響はこの範囲で発生します。2025年第1四半期は、特にシンガポールドル、タイバーツ、インドネシアルピアが主に影響し、香港ドル、ベトナムドン、台湾ドル、マレーシアリンギットなども一定の影響を及ぼしました。売上総利益ベースで各通貨を加重平均した結果、同四半期の売上総利益成長率に対する為替のプラス影響は約1.1%と試算しております。

また、販売管理費を含めた費用についても各国にて現地通貨建てで発生するため、売上総利益と同じ方向に動くことで、営業利益など収益性指標への為替影響は相殺される効果があります。仮に今後日本円がアジア各国通貨に対して円高方向に推移した場合、売上収益や売上総利益は日本円ベースで下振れしますが、販売管理費も同様に減少するため、営業利益への影響は限定的であると見込んでおります。

したがって、円高基調が今後継続した場合でも、営業利益やキャッシュ・フローに対する重大な影響は想定しておらず、主に売上収益および売上総利益の日本円換算数値が影響を受ける程度と考えております。

なお、営業外の金融費用への影響として、円高・ドル安が進行した場合には、米ドル建資産(主に米ドル預金など)に為替評価損が発生します。2025年第1四半期においては、この要因により146百万円の為替評価損を営業外の金融費用として計上しております。

当社は各国における事業収益の大半を現地通貨で受領しているため、日本円ベースでの業績は各国通貨と円の為替レート変動の影響を受けます。海外拠点が占める売上総利益は全体の約53%であることから、為替変動の影響はこの範囲で発生します。2025年第1四半期は、特にシンガポールドル、タイバーツ、インドネシアルピアが主に影響し、香港ドル、ベトナムドン、台湾ドル、マレーシアリンギットなども一定の影響を及ぼしました。売上総利益ベースで各通貨を加重平均した結果、同四半期の売上総利益成長率に対する為替のプラス影響は約1.1%と試算しております。

また、販売管理費を含めた費用についても各国にて現地通貨建てで発生するため、売上総利益と同じ方向に動くことで、営業利益など収益性指標への為替影響は相殺される効果があります。仮に今後日本円がアジア各国通貨に対して円高方向に推移した場合、売上収益や売上総利益は日本円ベースで下振れしますが、販売管理費も同様に減少するため、営業利益への影響は限定的であると見込んでおります。

したがって、円高基調が今後継続した場合でも、営業利益やキャッシュ・フローに対する重大な影響は想定しておらず、主に売上収益および売上総利益の日本円換算数値が影響を受ける程度と考えております。

なお、営業外の金融費用への影響として、円高・ドル安が進行した場合には、米ドル建資産(主に米ドル預金など)に為替評価損が発生します。2025年第1四半期においては、この要因により146百万円の為替評価損を営業外の金融費用として計上しております。

今後の業績見通しと成長を実現するため具体的な戦略について教えてほしい

2025年5月14日に開示

2025年5月14日に公表したとおり、2025年12月期の通期業績予想は修正いたしましたが、2027年12月期の中期目標(売上収益1,050億円、売上総利益385億円)は変更しておりません。M&Aなどの成長投資による増収効果も含め、中期目標の達成を目指してまいります。また、今回下方修正した 2025年12月期の営業利益率についても、生成AI活用を軸とした業務効率化施策を通じ、中期目標期間内に大幅な改善を目指しています。

当社は法人顧客向けのEC支援およびマーケティング支援を軸に成長を継続しており、国内外市場における旺盛な需要が引き続き期待できます。特に世界的な貿易摩擦などを背景としたアジア域内での貿易活性化は、当社にとってアジア市場でのプレゼンスをさらに拡大する大きな機会と捉えております。当社の複数国にわたる事業基盤を活かし、国境を越えた柔軟な対応力を強みに市場環境の変化に対応してまいります。

具体的な成長戦略として、マーケティング分野では、生成AIを活用したSNS分析やインフルエンサーリコメンド機能を強化し、ソリューションの競争力を向上させます。EC支援分野では、AIライブコマースと従来型ライブコマースを組み合わせたハイブリッドモデルの提供を拡大するとともに、クロスボーダーEC支援のための新規ブランド獲得と支援体制の強化を継続します。リージョナルクライアントとの連携強化を進め、生成AIを活用した法人顧客向けDX支援も積極的に推進し、事業間のクロスセルを拡大していく方針です。

パートナーグロース事業においては、クリエイター経済圏の継続的な成長を踏まえ、動画コンテンツの収益化支援および自社クリエイターを活用したショートドラマなどのコンテンツ制作を強化してまいります。パブリッシャー支援分野では、市況が軟調なウェブメディアから成長著しいモバイルアプリ市場へのシフトを進め、AnyManagerを活用した収益化支援、生成AIによる業務効率化支援、さらにカジュアルゲームなど自社アプリの開発・運営にも積極的に取り組みます。

各事業分野間で生成AIやデータ活用によるシナジー効果を高めつつ、当社が有する「アジアをつなぐ強み」と高度なデジタルソリューション提供力を活かし、変化の激しい市場環境に迅速かつ柔軟に対応しながら持続的な成長を実現してまいります。

さらに社内でも生成AIを中心とした業務効率化施策による構造改革を進め、アジア市場における当社の競争優位性を確立し、中期的には営業利益率6.0%以上、さらに上振れする水準を目指してまいります。詳細につきましては、2025年5月14日公表の 2025年12月期第1四半期決算説明資料 「今後の成長戦略と業績見通し」セクションをご参照ください。

2025年5月14日に公表したとおり、2025年12月期の通期業績予想は修正いたしましたが、2027年12月期の中期目標(売上収益1,050億円、売上総利益385億円)は変更しておりません。M&Aなどの成長投資による増収効果も含め、中期目標の達成を目指してまいります。また、今回下方修正した 2025年12月期の営業利益率についても、生成AI活用を軸とした業務効率化施策を通じ、中期目標期間内に大幅な改善を目指しています。

当社は法人顧客向けのEC支援およびマーケティング支援を軸に成長を継続しており、国内外市場における旺盛な需要が引き続き期待できます。特に世界的な貿易摩擦などを背景としたアジア域内での貿易活性化は、当社にとってアジア市場でのプレゼンスをさらに拡大する大きな機会と捉えております。当社の複数国にわたる事業基盤を活かし、国境を越えた柔軟な対応力を強みに市場環境の変化に対応してまいります。

具体的な成長戦略として、マーケティング分野では、生成AIを活用したSNS分析やインフルエンサーリコメンド機能を強化し、ソリューションの競争力を向上させます。EC支援分野では、AIライブコマースと従来型ライブコマースを組み合わせたハイブリッドモデルの提供を拡大するとともに、クロスボーダーEC支援のための新規ブランド獲得と支援体制の強化を継続します。リージョナルクライアントとの連携強化を進め、生成AIを活用した法人顧客向けDX支援も積極的に推進し、事業間のクロスセルを拡大していく方針です。

パートナーグロース事業においては、クリエイター経済圏の継続的な成長を踏まえ、動画コンテンツの収益化支援および自社クリエイターを活用したショートドラマなどのコンテンツ制作を強化してまいります。パブリッシャー支援分野では、市況が軟調なウェブメディアから成長著しいモバイルアプリ市場へのシフトを進め、AnyManagerを活用した収益化支援、生成AIによる業務効率化支援、さらにカジュアルゲームなど自社アプリの開発・運営にも積極的に取り組みます。

各事業分野間で生成AIやデータ活用によるシナジー効果を高めつつ、当社が有する「アジアをつなぐ強み」と高度なデジタルソリューション提供力を活かし、変化の激しい市場環境に迅速かつ柔軟に対応しながら持続的な成長を実現してまいります。

さらに社内でも生成AIを中心とした業務効率化施策による構造改革を進め、アジア市場における当社の競争優位性を確立し、中期的には営業利益率6.0%以上、さらに上振れする水準を目指してまいります。詳細につきましては、2025年5月14日公表の 2025年12月期第1四半期決算説明資料 「今後の成長戦略と業績見通し」セクションをご参照ください。

今回の下方修正予想を前提とした場合、中期目標達成の可能性についてどのように考えているか。

2025年5月14日に開示

2025年5月14日公表の2025年12月期第1四半期決算説明資料(19ページ)にも記載しております通り、今回の業績予想修正によって一時的に中期目標達成への不透明性が上がったように見えるかもしれませんが、今後想定するM&Aの実施および生成AIを活用した業務効率化プロジェクトを踏まえると、中期目標の達成は十分に可能であると考えております。

まず、今回のパートナーグロース事業の業績下方修正による財務インパクトですが、(業績下方修正に含めている為替前提の変更も含めて)2025年12月期において売上収益で9,497百万円の減少、売上総利益で2,481百万円の減少となります。パートナーグロース事業は年間約20%程度の成長を見込んでおりましたので、その年間成長率を考慮すると、2027年12月期では売上収益で13,675百万円の減少、売上総利益で3,572百万円の減少という中期目標との乖離になると想定しています。営業利益への影響は、売上総利益の減少額から為替前提変更による販売管理費の減少(443百万円)を差し引いた金額となり、2027年12月期で3,129百万円の減少を想定しています。まとめますと、2027年12月期における中期目標との乖離は売上収益で13,675百万円減少、売上総利益で3,572百万円減少、営業利益で3,129百万円減少になるものと理解しております。

一方、今回の中期目標を策定した時に織り込んでいなかった要素として①継続的な M&A の実施、②AI 活用による業務効率化プロジェクト、の2つの影響についてご説明いたします。

①継続的なM&Aの実施

当社は上場前よりM&Aを成長戦略の軸として推進しており、2024年12月期以前に実施した9件のM&A案件においては、平均してM&A対象企業の売上規模を取得時から約4.4倍に成長させております。この実績を踏まえ、今後も継続的にM&Aを行う計画です。

2025年に既に発表済みのAnyReach社、Vibula社に加え、2026年12月期および2027年12月期の2年間で各年3件(四半期あたり最大1社)の新規M&Aを実施する前提と想定します。各対象企業の規模感については過去のM&A実績を参考に、グループ入り後1年目で売上収益10億円、売上総利益3億円、営業利益70百万円という前提とし、AnyReach社、Vibula社を含めた業績貢献を試算すると、2027年12月期には売上収益7,757百万円、売上総利益2,928百万円、営業利益592百万円の貢献が見込まれます。

②AI活用による業務効率化プロジェクト

現在、当社はAIネイティブカンパニーへの変革を目指し、CEO直下で専属チームを設置し、全地域・全事業部を対象に業務プロセスの標準化および自社開発のAIツール導入による業務自動化・効率化を推進しております。

当社の販売管理費の中で人件費が最も大きく、採用関連費等を含めると販売管理費全体の約63%が人員数に連動する費用項目です。当社のビジネスモデルは成長に伴って採用を継続する前提があり、2025年3月末時点でのフルタイム従業員数は2,035名から、2027年12月期末に3,313名の従業員数への増加を見込んでおりました。また、人員数に連動する販売管理費について、2027年12月期は20,328百万円を想定しています。

本AI導入プロジェクトでは、例えばインフルエンサーマーケティング事業において1案件遂行に必要なプロセスを200以上の業務ステップに分解し、それぞれのステップについてAI活用も含めてどの程度の自動化が可能かの整理と分析を行っています。各ステップに必要な時間と自動化による削減時間を積み上げていくことで業務削減余地を計算すると、同プロセスにおいては約40%の効率化余地を認識しており、この効率化は売上収益などトップラインの成長性に影響を与えない形で改善可能な領域と考えています。現在、日本と主要対象国からプロセス改善を既に開始していますが、この改善プロジェクトを順次他事業部及び他国に展開していく予定であり、その中で、全社的に大きな効率化余地があると考えております。ここでは全社で15%の業務効率化を試算の前提としており、この15%の業務効率化を反映した場合、2027年12月期の人員を3,313名から2,816名に抑制できることとなり、これに伴って人員連動型の販売管理費も同様に約15%削減可能となります。その結果、販売管理費で約3,049百万円(20,328百万円×15%)の削減を見込んでいます。

上記の試算を踏まえたまとめと今後の方針

上記のM&AおよびAI活用による業務効率化プロジェクトの影響を合算すると、2027年12月期には売上収益で7,757百万円、売上総利益で2,928百万円、営業利益で3,641百万円の増益効果が期待されます。したがって、今回の業績下方修正に伴う中期目標からの乖離(売上収益13,675百万円減少、売上総利益3,572百万円減少、営業利益3,129百万円減少)に対して、営業利益ベースでは十分に上回る効果が見込まれています。

上記の増益効果を踏まえると、最終的に2027年12月期の中期目標との乖離は売上収益で5,918百万円(中期目標比差異率5.6%)、売上総利益で644百万円(同差異率1.7%)に限定され、業績予想を各年で約2.0%程度上回ることで達成可能な範囲であると考えております。

試算に用いた M&A、AI 活用プロジェクト、既存事業の成長前提はいずれも現実的なものであり、更に業績が上振れする可能性もあると想定しています。今回の業績予想の下方修正により株主の皆様にはご心配をお掛けして誠に申し訳なく存じますが、今後は既存事業の着実な成長を推進すると共に、M&AとAI導入を積極的に進め、株主価値および利益還元の最大化に努めてまいります。

2025年5月14日公表の2025年12月期第1四半期決算説明資料(19ページ)にも記載しております通り、今回の業績予想修正によって一時的に中期目標達成への不透明性が上がったように見えるかもしれませんが、今後想定するM&Aの実施および生成AIを活用した業務効率化プロジェクトを踏まえると、中期目標の達成は十分に可能であると考えております。

まず、今回のパートナーグロース事業の業績下方修正による財務インパクトですが、(業績下方修正に含めている為替前提の変更も含めて)2025年12月期において売上収益で9,497百万円の減少、売上総利益で2,481百万円の減少となります。パートナーグロース事業は年間約20%程度の成長を見込んでおりましたので、その年間成長率を考慮すると、2027年12月期では売上収益で13,675百万円の減少、売上総利益で3,572百万円の減少という中期目標との乖離になると想定しています。営業利益への影響は、売上総利益の減少額から為替前提変更による販売管理費の減少(443百万円)を差し引いた金額となり、2027年12月期で3,129百万円の減少を想定しています。まとめますと、2027年12月期における中期目標との乖離は売上収益で13,675百万円減少、売上総利益で3,572百万円減少、営業利益で3,129百万円減少になるものと理解しております。

一方、今回の中期目標を策定した時に織り込んでいなかった要素として①継続的な M&A の実施、②AI 活用による業務効率化プロジェクト、の2つの影響についてご説明いたします。

①継続的なM&Aの実施

当社は上場前よりM&Aを成長戦略の軸として推進しており、2024年12月期以前に実施した9件のM&A案件においては、平均してM&A対象企業の売上規模を取得時から約4.4倍に成長させております。この実績を踏まえ、今後も継続的にM&Aを行う計画です。

2025年に既に発表済みのAnyReach社、Vibula社に加え、2026年12月期および2027年12月期の2年間で各年3件(四半期あたり最大1社)の新規M&Aを実施する前提と想定します。各対象企業の規模感については過去のM&A実績を参考に、グループ入り後1年目で売上収益10億円、売上総利益3億円、営業利益70百万円という前提とし、AnyReach社、Vibula社を含めた業績貢献を試算すると、2027年12月期には売上収益7,757百万円、売上総利益2,928百万円、営業利益592百万円の貢献が見込まれます。

②AI活用による業務効率化プロジェクト

現在、当社はAIネイティブカンパニーへの変革を目指し、CEO直下で専属チームを設置し、全地域・全事業部を対象に業務プロセスの標準化および自社開発のAIツール導入による業務自動化・効率化を推進しております。

当社の販売管理費の中で人件費が最も大きく、採用関連費等を含めると販売管理費全体の約63%が人員数に連動する費用項目です。当社のビジネスモデルは成長に伴って採用を継続する前提があり、2025年3月末時点でのフルタイム従業員数は2,035名から、2027年12月期末に3,313名の従業員数への増加を見込んでおりました。また、人員数に連動する販売管理費について、2027年12月期は20,328百万円を想定しています。

本AI導入プロジェクトでは、例えばインフルエンサーマーケティング事業において1案件遂行に必要なプロセスを200以上の業務ステップに分解し、それぞれのステップについてAI活用も含めてどの程度の自動化が可能かの整理と分析を行っています。各ステップに必要な時間と自動化による削減時間を積み上げていくことで業務削減余地を計算すると、同プロセスにおいては約40%の効率化余地を認識しており、この効率化は売上収益などトップラインの成長性に影響を与えない形で改善可能な領域と考えています。現在、日本と主要対象国からプロセス改善を既に開始していますが、この改善プロジェクトを順次他事業部及び他国に展開していく予定であり、その中で、全社的に大きな効率化余地があると考えております。ここでは全社で15%の業務効率化を試算の前提としており、この15%の業務効率化を反映した場合、2027年12月期の人員を3,313名から2,816名に抑制できることとなり、これに伴って人員連動型の販売管理費も同様に約15%削減可能となります。その結果、販売管理費で約3,049百万円(20,328百万円×15%)の削減を見込んでいます。

上記の試算を踏まえたまとめと今後の方針

上記のM&AおよびAI活用による業務効率化プロジェクトの影響を合算すると、2027年12月期には売上収益で7,757百万円、売上総利益で2,928百万円、営業利益で3,641百万円の増益効果が期待されます。したがって、今回の業績下方修正に伴う中期目標からの乖離(売上収益13,675百万円減少、売上総利益3,572百万円減少、営業利益3,129百万円減少)に対して、営業利益ベースでは十分に上回る効果が見込まれています。

上記の増益効果を踏まえると、最終的に2027年12月期の中期目標との乖離は売上収益で5,918百万円(中期目標比差異率5.6%)、売上総利益で644百万円(同差異率1.7%)に限定され、業績予想を各年で約2.0%程度上回ることで達成可能な範囲であると考えております。

試算に用いた M&A、AI 活用プロジェクト、既存事業の成長前提はいずれも現実的なものであり、更に業績が上振れする可能性もあると想定しています。今回の業績予想の下方修正により株主の皆様にはご心配をお掛けして誠に申し訳なく存じますが、今後は既存事業の着実な成長を推進すると共に、M&AとAI導入を積極的に進め、株主価値および利益還元の最大化に努めてまいります。

2025年の業績について季節性をどの様に想定しておくのが良いか

2025年4月2日に開示

当社の事業において、第1四半期がローシーズン、第4四半期がハイシーズンであるという季節性は継続しております。2024年度の第1四半期については、季節性は同様にありましたが、特にパートナーグロース事業のクリエイター向け成長支援において、クリエイターの獲得が進展したことにより、季節性を上回る業績成長がありました。そのため、2023年度第4四半期から2024年度第1四半期に掛けてパートナーグロース事業の収益が拡大し、第1四半期において通常よりも季節性による収益減少が抑えられる結果となりました。

ただし、パートナーグロース事業についても、基本的には広告市場の季節性を受ける事業構造であり、通常は第4四半期がハイシーズン、第1四半期がローシーズンという傾向は今後も続くと想定しております。そのため、全事業で共通の季節性となりますので、今後の第1四半期についてはその傾向に沿った業績推移になると想定しております。

当社の事業において、第1四半期がローシーズン、第4四半期がハイシーズンであるという季節性は継続しております。2024年度の第1四半期については、季節性は同様にありましたが、特にパートナーグロース事業のクリエイター向け成長支援において、クリエイターの獲得が進展したことにより、季節性を上回る業績成長がありました。そのため、2023年度第4四半期から2024年度第1四半期に掛けてパートナーグロース事業の収益が拡大し、第1四半期において通常よりも季節性による収益減少が抑えられる結果となりました。

ただし、パートナーグロース事業についても、基本的には広告市場の季節性を受ける事業構造であり、通常は第4四半期がハイシーズン、第1四半期がローシーズンという傾向は今後も続くと想定しております。そのため、全事業で共通の季節性となりますので、今後の第1四半期についてはその傾向に沿った業績推移になると想定しております。

今後の各事業の生産性の改善余地について知りたい

2025年4月2日に開示

マーケティング事業および法人向けEC事業を中心に、当社はソフトウェアを提供しテクノロジー活用を推進するとともに、オペレーション支援も提供するBPaaSモデルを採用しており、これを市場での競争優位性と位置付けております。テクノロジーだけでは法人顧客への浸透や活用が難しいケースにおいても、オペレーションまで入り込むことでソリューションの活用難易度を下げられると考えております。ただし、その様な事業モデルにおいて当社の体制としては顧客支援のオペレーションのための人員配置が必要となり、売上の増加に連動して人員数も増員していくことが必要となります。

一方で、事業規模の拡大に伴うスケールメリットによる生産性の向上は継続しており、売上または売上総利益に対する人件費比率は徐々に低下する傾向にあります。今後についても、社内オペレーションに生成AIを活用するなど、従来は人が対応していたレポーティングなどのルーティン業務を効率化することで、既存の人員体制でより大きな案件規模に対応可能になると考えております。

当社の販売管理費の構成については、人件費が50%超を占め、家賃など人員増加に伴って間接的に変動する費用も一定程度含まれております。そのため人員数が販管費における主要なドライバーとなっております。今後も事業成長のための採用投資は引き続き重要ですが、生産性向上により人員増加ペースは徐々に緩やかになっていくことを期待しております。

マーケティング事業および法人向けEC事業を中心に、当社はソフトウェアを提供しテクノロジー活用を推進するとともに、オペレーション支援も提供するBPaaSモデルを採用しており、これを市場での競争優位性と位置付けております。テクノロジーだけでは法人顧客への浸透や活用が難しいケースにおいても、オペレーションまで入り込むことでソリューションの活用難易度を下げられると考えております。ただし、その様な事業モデルにおいて当社の体制としては顧客支援のオペレーションのための人員配置が必要となり、売上の増加に連動して人員数も増員していくことが必要となります。

一方で、事業規模の拡大に伴うスケールメリットによる生産性の向上は継続しており、売上または売上総利益に対する人件費比率は徐々に低下する傾向にあります。今後についても、社内オペレーションに生成AIを活用するなど、従来は人が対応していたレポーティングなどのルーティン業務を効率化することで、既存の人員体制でより大きな案件規模に対応可能になると考えております。

当社の販売管理費の構成については、人件費が50%超を占め、家賃など人員増加に伴って間接的に変動する費用も一定程度含まれております。そのため人員数が販管費における主要なドライバーとなっております。今後も事業成長のための採用投資は引き続き重要ですが、生産性向上により人員増加ペースは徐々に緩やかになっていくことを期待しております。

2024年12月期の実績について通期予想に対しての達成率をどう評価しているか

2025年2月14日に開示

業績の順調な推移や収益性の改善を踏まえ、2024年11月14日に2024年12月期通期業績予想を上方修正しました。その後、第4四半期の業績も引き続き順調に進捗した結果、2024年12月期通期実績の修正業績予想達成率は、売上収益が103.3%、売上総利益が 102.5%と修正業績予想を上回りました。前期比でも売上収益が51.6%成長、売上総利益が47.7%成長となり、期初に目標としていた30%成長も大幅に超過しております。

営業利益について、第 4 四半期の季節性と期末決算の影響で業績に変動性があることを考慮して保守的な予想を出しましたが、順調に推移した結果、第 4 四半期の営業利益は前年度同四半期対比で 461 百万円増となりました。その結果、2024年12月期の営業利益については25.6億円となり、期初の公表予想値の12.5億円、11月14日に修正した24億円を上回る結果となりました。

また、為替市場の変動により、第4四半期において227百万円の為替差益(通期において61百万円為替差益)を計上することとなりました。加えて、足許の収益性の改善と今後の業績見通しを踏まえ繰延税金資産の回収可能性等を検討した結果、子会社にて繰延税金資産を認識することとし、その影響として第 4 四半期において法人税等調整額△374 百万円(△は利益)、通期において△409 百万円(△は利益)を計上いたしました。これらの要因により、2024年12月期の親会社の所有者に帰属する当期利益については23.4億となっており、直近業績予想の15.8 億を大幅に上回りました。なお、為替差益及び繰延税金資産の計上は継続性があるものでは無いため、これらの影響を考慮しない数字も参考にして頂くのが望ましいと考えております。

業績の順調な推移や収益性の改善を踏まえ、2024年11月14日に2024年12月期通期業績予想を上方修正しました。その後、第4四半期の業績も引き続き順調に進捗した結果、2024年12月期通期実績の修正業績予想達成率は、売上収益が103.3%、売上総利益が 102.5%と修正業績予想を上回りました。前期比でも売上収益が51.6%成長、売上総利益が47.7%成長となり、期初に目標としていた30%成長も大幅に超過しております。

営業利益について、第 4 四半期の季節性と期末決算の影響で業績に変動性があることを考慮して保守的な予想を出しましたが、順調に推移した結果、第 4 四半期の営業利益は前年度同四半期対比で 461 百万円増となりました。その結果、2024年12月期の営業利益については25.6億円となり、期初の公表予想値の12.5億円、11月14日に修正した24億円を上回る結果となりました。

また、為替市場の変動により、第4四半期において227百万円の為替差益(通期において61百万円為替差益)を計上することとなりました。加えて、足許の収益性の改善と今後の業績見通しを踏まえ繰延税金資産の回収可能性等を検討した結果、子会社にて繰延税金資産を認識することとし、その影響として第 4 四半期において法人税等調整額△374 百万円(△は利益)、通期において△409 百万円(△は利益)を計上いたしました。これらの要因により、2024年12月期の親会社の所有者に帰属する当期利益については23.4億となっており、直近業績予想の15.8 億を大幅に上回りました。なお、為替差益及び繰延税金資産の計上は継続性があるものでは無いため、これらの影響を考慮しない数字も参考にして頂くのが望ましいと考えております。

2024年12月期通期で事業別、地域別で成長率で高いのはどこか

2025年2月14日に開示

第4四半期が当社のハイシーズンであり、2024年も第4四半期で売上総利益の30%を占めておりますので、通期業績は第 4 四半期業績と同様の傾向となりますが、全事業、全地域で事業成長を実現いたしました。事業別にみると当社グループにおいて最重要指標と定める売上総利益の前年比成長率が、マーケティング事業が33%増、D2C/EC 事業が59%増、パートナーグロース事業が67%増となっております。

マーケティング事業において、事業の約 6 割を占めているインフルエンサーマーケティングプラットフォームAnyTag がグローバルな成長を牽引いたしました。D2C/EC事業においては、データ&AI統合活用プラットフォーム「AnyAI」と生成 AI ライブコマースプラットフォーム「AnyLive」の新ソリューション展開や完全子会社したしたDDI社とArcheの業績寄与等により東南アジアを中心に法人向けEC事業を拡大しました。2024年12月末に支援しているブランド数は223ブランド(うちクリエイター向けが47ブランド、法人向けが176ブランド)に成長しました。

パートナーグロース事業では、パブリッシャー向け成長支援については、業界全体の動向として主要ネットワークにおける動画広告ポリシーが変更となり、その影響を受け関連ソリューションの収益が低下した影響がありましたが徐々に回復傾向にあります。2024年12月末に支援しているパブリッシャー数は1,818で、前年末比173増加しています。クリエイター向け成長支援について、YouTubeショート支援等と支援領域の多様化及びグローバル新規クリエイターの順調な獲得により、2024年12月末に支援しているクリエイター数は2,910 で、前年末比で1,127増加しています。

地域別の売上総利益の前年比成長率は、日本及び韓国が27%増、東南アジアが81%増(DDI社とArche社の収益を除いた同地域の前年比成長率も73%増と高水準で着地)、その他地域(インド及び中華圏)が 46%増と、全地域で堅調な成長を実現しております。

第4四半期が当社のハイシーズンであり、2024年も第4四半期で売上総利益の30%を占めておりますので、通期業績は第 4 四半期業績と同様の傾向となりますが、全事業、全地域で事業成長を実現いたしました。事業別にみると当社グループにおいて最重要指標と定める売上総利益の前年比成長率が、マーケティング事業が33%増、D2C/EC 事業が59%増、パートナーグロース事業が67%増となっております。

マーケティング事業において、事業の約 6 割を占めているインフルエンサーマーケティングプラットフォームAnyTag がグローバルな成長を牽引いたしました。D2C/EC事業においては、データ&AI統合活用プラットフォーム「AnyAI」と生成 AI ライブコマースプラットフォーム「AnyLive」の新ソリューション展開や完全子会社したしたDDI社とArcheの業績寄与等により東南アジアを中心に法人向けEC事業を拡大しました。2024年12月末に支援しているブランド数は223ブランド(うちクリエイター向けが47ブランド、法人向けが176ブランド)に成長しました。

パートナーグロース事業では、パブリッシャー向け成長支援については、業界全体の動向として主要ネットワークにおける動画広告ポリシーが変更となり、その影響を受け関連ソリューションの収益が低下した影響がありましたが徐々に回復傾向にあります。2024年12月末に支援しているパブリッシャー数は1,818で、前年末比173増加しています。クリエイター向け成長支援について、YouTubeショート支援等と支援領域の多様化及びグローバル新規クリエイターの順調な獲得により、2024年12月末に支援しているクリエイター数は2,910 で、前年末比で1,127増加しています。

地域別の売上総利益の前年比成長率は、日本及び韓国が27%増、東南アジアが81%増(DDI社とArche社の収益を除いた同地域の前年比成長率も73%増と高水準で着地)、その他地域(インド及び中華圏)が 46%増と、全地域で堅調な成長を実現しております。

今後数年間の業績についての見通しに変化はあるか。成長の軸として伸びる事業は何と想定しているか

2025年1月8日に開示(2025年5月14日の開示情報をベースに一部古い情報を削除)

2023年の上場以降にお伝えしている内容から変わりは無く、アジア市場の大きな成長ポテンシャルを背景に今後も高成長を継続していけると考えています。特にアジア各国では人口増加による中長期的なマクロ経済の成長が想定され、グローバル化の中で重要性が増す東南アジア市場を中心に海外事業にてより長期での成長継続を期待しています。

特に法人向けの事業領域(マーケティング事業及びD2C/EC事業)について高い成長が続くと想定しています。同事業領域では法人向けにブランドの成長支援を行っており、幅広い業種を対象にしておりますが、その中でも個人消費者向けの消費財ブランドを持つクライアントの方々を多く支援しております。その様な法人クライアントの方々にとってはアジア市場への展開は重要な経営施策となっている場合が多く、当社が①アジア全域で支援体制を構築しており各市場に精通していること、②国毎に分散するデータの可視化、オペレーション効率化や生成AI活用などをテクノロジー面で支援が可能なこと、③ブランド認知から売上獲得までのマーケティングとECプロセスを一気通貫で支援が可能なこと、など当社の独自性のある体制や事業範囲が他社との差別化要因となりクライアントに対して高い付加価値を提供出来る領域であると考えています。また、日本企業のアジア展開だけでなく、韓国や中国、東南アジア等のアジア企業や欧米企業の複数国展開を支援しており、対象とするマーケット規模も更に拡大していくと考えています。

また、これらの法人ブランド支援領域については、国内外でのM&A機会も多く相互のクライアントへのクロスセルなどのシナジー効果も実現しやすい領域となっています。そして当社がオーガニック成長及びM&Aで成長し各国での支援体制がより強化される中で、法人クライアントに対する訴求力や当社の独自性が更に強化されていくという好循環が作れると考えています。

加えて、クリエイターやパブリッシャー(オンラインメディアやモバイルアプリの運営事業者)向けの成長支援を行うパートナーグロース領域についても安定成長を期待しております。これらの領域もグローバルで成長市場であり、新たなクリエイターやパブリッシャーが生まれる中で支援機会についても中長期的に拡大していくと想定しています。その中で、グローバルで支援が出来、且つテクノロジー面で優位性のある体制やソリューションを有している当社のポジションは独自性があるものとなっております。加えて、当社の法人クライアントネットワークを活用したタイアップ獲得など、広告出稿需要の最大化において当社事業ポートフォリオ間でのシナジー効果が期待できます。法人ブランド、クリエイター、パブリッシャーの広範なネットワークをアジア各国で有する優位性を活かし、アジアにおける事業成長のパートナーであればAnyMindというポジションの確立を目指してまいります。

また、収益性についても安定した改善を想定しております。当社の販売管理費の50%以上は人件費であり、それ以外もオフィス賃料やオフィス関連費用など人員数に連動する費用もあり、人員数が販売管理費の最大のドライバーとなります。当社は15ヵ国・地域で複数事業を展開しており、各国においてローカルクライアントの獲得・支援を行う体制が必要となるため、事業規模の拡大に応じて人員拡大も必要となります。一方で、通常は売上収益の成長率と同等の人員増加率は不要ですので、安定して売上収益が成長している状態においては段階的に収益性の改善が続いていきます。今後も売上収益の成長と収益性の双方を追求しながらアジア市場でのポジションをより強固にしていきたいと考えております。

2023年の上場以降にお伝えしている内容から変わりは無く、アジア市場の大きな成長ポテンシャルを背景に今後も高成長を継続していけると考えています。特にアジア各国では人口増加による中長期的なマクロ経済の成長が想定され、グローバル化の中で重要性が増す東南アジア市場を中心に海外事業にてより長期での成長継続を期待しています。

特に法人向けの事業領域(マーケティング事業及びD2C/EC事業)について高い成長が続くと想定しています。同事業領域では法人向けにブランドの成長支援を行っており、幅広い業種を対象にしておりますが、その中でも個人消費者向けの消費財ブランドを持つクライアントの方々を多く支援しております。その様な法人クライアントの方々にとってはアジア市場への展開は重要な経営施策となっている場合が多く、当社が①アジア全域で支援体制を構築しており各市場に精通していること、②国毎に分散するデータの可視化、オペレーション効率化や生成AI活用などをテクノロジー面で支援が可能なこと、③ブランド認知から売上獲得までのマーケティングとECプロセスを一気通貫で支援が可能なこと、など当社の独自性のある体制や事業範囲が他社との差別化要因となりクライアントに対して高い付加価値を提供出来る領域であると考えています。また、日本企業のアジア展開だけでなく、韓国や中国、東南アジア等のアジア企業や欧米企業の複数国展開を支援しており、対象とするマーケット規模も更に拡大していくと考えています。

また、これらの法人ブランド支援領域については、国内外でのM&A機会も多く相互のクライアントへのクロスセルなどのシナジー効果も実現しやすい領域となっています。そして当社がオーガニック成長及びM&Aで成長し各国での支援体制がより強化される中で、法人クライアントに対する訴求力や当社の独自性が更に強化されていくという好循環が作れると考えています。

加えて、クリエイターやパブリッシャー(オンラインメディアやモバイルアプリの運営事業者)向けの成長支援を行うパートナーグロース領域についても安定成長を期待しております。これらの領域もグローバルで成長市場であり、新たなクリエイターやパブリッシャーが生まれる中で支援機会についても中長期的に拡大していくと想定しています。その中で、グローバルで支援が出来、且つテクノロジー面で優位性のある体制やソリューションを有している当社のポジションは独自性があるものとなっております。加えて、当社の法人クライアントネットワークを活用したタイアップ獲得など、広告出稿需要の最大化において当社事業ポートフォリオ間でのシナジー効果が期待できます。法人ブランド、クリエイター、パブリッシャーの広範なネットワークをアジア各国で有する優位性を活かし、アジアにおける事業成長のパートナーであればAnyMindというポジションの確立を目指してまいります。

また、収益性についても安定した改善を想定しております。当社の販売管理費の50%以上は人件費であり、それ以外もオフィス賃料やオフィス関連費用など人員数に連動する費用もあり、人員数が販売管理費の最大のドライバーとなります。当社は15ヵ国・地域で複数事業を展開しており、各国においてローカルクライアントの獲得・支援を行う体制が必要となるため、事業規模の拡大に応じて人員拡大も必要となります。一方で、通常は売上収益の成長率と同等の人員増加率は不要ですので、安定して売上収益が成長している状態においては段階的に収益性の改善が続いていきます。今後も売上収益の成長と収益性の双方を追求しながらアジア市場でのポジションをより強固にしていきたいと考えております。

業績の地域別内訳をみると東南アジアが著しく成長している背景はなにか

2025年1月8日に開示

東南アジアにおける当社の成長は、市場特性と当社の強みの相乗効果によるものです。市場環境としては、若年層人口が多くSNS利用率が高いことなどにより、マーケティングやEC市場全体で高成長が続いています。「Worldwide Ecommerce Forecast Update, eMarketer(2024年7月)」のデータによると、東南アジアのEC市場は年々拡大を続けています。2021年から2023年にかけて、東南アジアのEC市場は平均年成長率18%という高い成長を示しました。今後も成長が続くと見込まれており、2024年の1,386億から2027年には1,720億USドル規模に達すると予測されています。一方で、競争環境としてグローバル企業や東南アジア発の有力スタートアップなどが限定的であり市場における優位性をより活かしやすい状況にあると想定しています。

このような環境下で、当社は創業以来、東南アジアに注力をしてきており2024年9月末時点で1,170名の従業員を擁し、各国拠点で強固な体制とローカルネットワークを構築しています。テクノロジーとオペレーションの双方を支援するBPaaSモデルの展開や複数国展開により、競合他社と比べ独自のポジションを確立しており、展開するすべての事業において高い成長が続いております。また、日本・韓国ブランドなどアジア域内企業の東南アジア進出支援や、グローバルブランドの東南アジア複数国への展開支援など、クロスボーダー展開のニーズに対応できる体制を整えており、今後の継続的な成長に向けたパイプラインや事業環境も整っていると考えています。

加えて、事業規模や上場企業としての信頼性により市場での存在感を高めることが出来ており、各事業における新規クライアントの獲得、人材採用、事業パートナーの獲得などの難易度が相対的に下がってきていると考えています。特に、人材採用やM&A機会の獲得という観点では東南アジアにおける当社のポジショニングは上場以降大きく向上していると考えており、現在の市場における優位性を活かして今後も高成長を続けていきたいと考えています。

東南アジアにおける当社の成長は、市場特性と当社の強みの相乗効果によるものです。市場環境としては、若年層人口が多くSNS利用率が高いことなどにより、マーケティングやEC市場全体で高成長が続いています。「Worldwide Ecommerce Forecast Update, eMarketer(2024年7月)」のデータによると、東南アジアのEC市場は年々拡大を続けています。2021年から2023年にかけて、東南アジアのEC市場は平均年成長率18%という高い成長を示しました。今後も成長が続くと見込まれており、2024年の1,386億から2027年には1,720億USドル規模に達すると予測されています。一方で、競争環境としてグローバル企業や東南アジア発の有力スタートアップなどが限定的であり市場における優位性をより活かしやすい状況にあると想定しています。

このような環境下で、当社は創業以来、東南アジアに注力をしてきており2024年9月末時点で1,170名の従業員を擁し、各国拠点で強固な体制とローカルネットワークを構築しています。テクノロジーとオペレーションの双方を支援するBPaaSモデルの展開や複数国展開により、競合他社と比べ独自のポジションを確立しており、展開するすべての事業において高い成長が続いております。また、日本・韓国ブランドなどアジア域内企業の東南アジア進出支援や、グローバルブランドの東南アジア複数国への展開支援など、クロスボーダー展開のニーズに対応できる体制を整えており、今後の継続的な成長に向けたパイプラインや事業環境も整っていると考えています。

加えて、事業規模や上場企業としての信頼性により市場での存在感を高めることが出来ており、各事業における新規クライアントの獲得、人材採用、事業パートナーの獲得などの難易度が相対的に下がってきていると考えています。特に、人材採用やM&A機会の獲得という観点では東南アジアにおける当社のポジショニングは上場以降大きく向上していると考えており、現在の市場における優位性を活かして今後も高成長を続けていきたいと考えています。

マーケティング事業について景況が良いとは言えない中でも、なぜ伸び続けているのか

2024年4月1日に開示

マーケティング市場全体のモメンタムは足許がそれほど良くないかもしれませんが、その中でも活用が進んでいるマーケティング手法であるインフルエンサーマーケティングはグローバル全体で成長が見込まれており、アジアにおいても同様の傾向があると考えております。参考データとして、グローバルにおけるインフルエンサーマーケティング市場規模は、Influencer Marketing Hub発表の「The State of Influencer Marketing 2024」によると、2022年の164億米ドルから2024年に240億米ドルに年平均21%で成長すると見込まれております。

当社マーケティング事業は大半をインフルエンサーマーケティングプラットフォーム「AnyTag」の収益が占めており、その強みはアジア全域に広がる63万人のインフルエンサーネットワークとデータを活用したキャンペーンの実施が可能であることです。登録者の分析データも踏まえた最適なインフルエンサーを選定し、戦略の設計からキャスティングの提案、レポーティングまで一貫してサポートしております。また、SNS上のトレンドやユーザーを分析し、投稿に対するユーザーの反応や施策の効果を測定することでPDCAサイクルを加速させ、マーケティング施策の効果を最大化することが可能です。更に大型ECモールとの連携を強化しており、2023年6月から、東南アジア最大のECモールであるLazada及びShopeeとの連携開始により、LazadaやShopee上で成果報酬型のマーケティングを行うことも可能となっております。データを活用したインフルエンサーマーケティングの実行支援はアジアにおいてもニーズが高く、当社サービスを活用頂けるブランド企業の方々が増加していること、案件単価が拡大していることにより安定した成長を実現することが出来ております。

マーケティング市場全体のモメンタムは足許がそれほど良くないかもしれませんが、その中でも活用が進んでいるマーケティング手法であるインフルエンサーマーケティングはグローバル全体で成長が見込まれており、アジアにおいても同様の傾向があると考えております。参考データとして、グローバルにおけるインフルエンサーマーケティング市場規模は、Influencer Marketing Hub発表の「The State of Influencer Marketing 2024」によると、2022年の164億米ドルから2024年に240億米ドルに年平均21%で成長すると見込まれております。

当社マーケティング事業は大半をインフルエンサーマーケティングプラットフォーム「AnyTag」の収益が占めており、その強みはアジア全域に広がる63万人のインフルエンサーネットワークとデータを活用したキャンペーンの実施が可能であることです。登録者の分析データも踏まえた最適なインフルエンサーを選定し、戦略の設計からキャスティングの提案、レポーティングまで一貫してサポートしております。また、SNS上のトレンドやユーザーを分析し、投稿に対するユーザーの反応や施策の効果を測定することでPDCAサイクルを加速させ、マーケティング施策の効果を最大化することが可能です。更に大型ECモールとの連携を強化しており、2023年6月から、東南アジア最大のECモールであるLazada及びShopeeとの連携開始により、LazadaやShopee上で成果報酬型のマーケティングを行うことも可能となっております。データを活用したインフルエンサーマーケティングの実行支援はアジアにおいてもニーズが高く、当社サービスを活用頂けるブランド企業の方々が増加していること、案件単価が拡大していることにより安定した成長を実現することが出来ております。

決算発表の時期はいつか

当社は12月31日が決算日で、四半期ごとに業績を開示しています。直近の決算発表予定については『 IRカレンダー 』をご覧ください。

業績の見通しを教えてほしい

業績の見通しについては決算短信に掲載しています。『 決算短信 』ページより、最新の決算短信をご覧ください。

株式に関するご質問

自己株式取得や配当開始といった株主還元策の意図と、成長投資とのバランスについて教えてください

2025年7月2日に開示

当社の基本方針は、アジア市場における高い成長機会への積極的な投資が、株主の皆様にとって最も高い投資対効果をもたらすと考えており、持続的な企業価値向上の源泉となる成長投資を最優先としております。この成長投資を優先する方針を維持しつつ、より幅広い投資家層に当社株式を保有いただくことを目的として、自己株式取得および配当を実施することといたしました。

配当開始につきましては、株主基盤の安定化や投資家層の拡大を目的として決定いたしました。配当水準については、当社が最優先事項とする成長投資に支障をきたさない範囲で設定しており、積極的な成長を追求する当社の姿勢に変更はございません。今後も引き続き、事業の成長を加速するための投資を最優先としつつ、安定的かつ継続的な配当を目指してまいります。

自己株式取得の主な目的は、将来的なM&A等において株式交換(株式対価)として活用するなど、機動的かつ柔軟な資本政策を可能とするための選択肢を確保することにあります。特に、5月14日に公表した自己株式取得枠の拡大は、現状の株価水準を考慮したものです。現時点において当社が目指す成長性が十分に当社株価に織り込まれていない可能性があると認識しており、効率的な株式取得を通じて資本効率の最大化を図ってまいります。

当社の基本方針は、アジア市場における高い成長機会への積極的な投資が、株主の皆様にとって最も高い投資対効果をもたらすと考えており、持続的な企業価値向上の源泉となる成長投資を最優先としております。この成長投資を優先する方針を維持しつつ、より幅広い投資家層に当社株式を保有いただくことを目的として、自己株式取得および配当を実施することといたしました。

配当開始につきましては、株主基盤の安定化や投資家層の拡大を目的として決定いたしました。配当水準については、当社が最優先事項とする成長投資に支障をきたさない範囲で設定しており、積極的な成長を追求する当社の姿勢に変更はございません。今後も引き続き、事業の成長を加速するための投資を最優先としつつ、安定的かつ継続的な配当を目指してまいります。

自己株式取得の主な目的は、将来的なM&A等において株式交換(株式対価)として活用するなど、機動的かつ柔軟な資本政策を可能とするための選択肢を確保することにあります。特に、5月14日に公表した自己株式取得枠の拡大は、現状の株価水準を考慮したものです。現時点において当社が目指す成長性が十分に当社株価に織り込まれていない可能性があると認識しており、効率的な株式取得を通じて資本効率の最大化を図ってまいります。

2025年5月14日に発表した配当方針の修正と自己株取得についての計画を説明してほしい。

2025年5月14日に開示

自己株式取得計画については、2025年2月14日に公表した内容を見直し、取得可能な株式数の上限を従来の95万株から125万株(発行済株式総数の約2.07%)に引き上げました。当社では現在の株価水準や資本効率等を総合的に勘案し、将来的なM&A等の成長投資を含めた資本政策の柔軟性を高める観点から、自己株式取得枠の拡大を決定いたしました。

また、当社の事業は中長期的な成長を継続しつつも、安定した利益創出が可能な段階に移行していると認識しております。こうした状況および経営成績、財政状態、キャッシュ・フローなどを総合的に考慮し、今回初めて配当を実施することといたしました。2025年12月期の期末配当予想は1株あたり2円00銭とし、今後も積極的な成長投資を継続しつつ、安定的かつ継続的な配当を目指してまいります。現時点では具体的な配当性向等を定めておりませんが、利益の成長に応じた増配を目標としています。

一般的に、配当開始は投資対象銘柄としての安定性向上につながり、株価のボラティリティを低下させる可能性があるほか、有配企業を投資対象とする投資家層の拡大にも寄与すると考えられております。当社といたしましても、中長期的な収益成長の見通しを踏まえ、株主の皆様との長期的な信頼関係の構築、株価安定性の向上、企業価値の持続的な成長を目的として、今回の配当開始を決定いたしました。

自己株式取得計画については、2025年2月14日に公表した内容を見直し、取得可能な株式数の上限を従来の95万株から125万株(発行済株式総数の約2.07%)に引き上げました。当社では現在の株価水準や資本効率等を総合的に勘案し、将来的なM&A等の成長投資を含めた資本政策の柔軟性を高める観点から、自己株式取得枠の拡大を決定いたしました。

また、当社の事業は中長期的な成長を継続しつつも、安定した利益創出が可能な段階に移行していると認識しております。こうした状況および経営成績、財政状態、キャッシュ・フローなどを総合的に考慮し、今回初めて配当を実施することといたしました。2025年12月期の期末配当予想は1株あたり2円00銭とし、今後も積極的な成長投資を継続しつつ、安定的かつ継続的な配当を目指してまいります。現時点では具体的な配当性向等を定めておりませんが、利益の成長に応じた増配を目標としています。

一般的に、配当開始は投資対象銘柄としての安定性向上につながり、株価のボラティリティを低下させる可能性があるほか、有配企業を投資対象とする投資家層の拡大にも寄与すると考えられております。当社といたしましても、中長期的な収益成長の見通しを踏まえ、株主の皆様との長期的な信頼関係の構築、株価安定性の向上、企業価値の持続的な成長を目的として、今回の配当開始を決定いたしました。

現在の株主構成について留意すべき内容があれば教えてほしい

2025年2月14日に開示

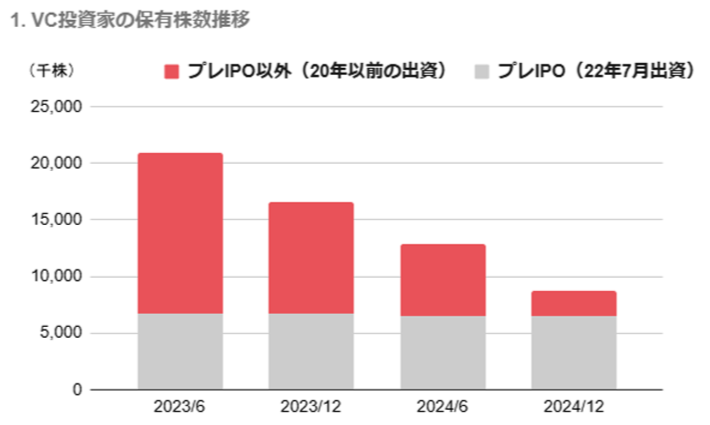

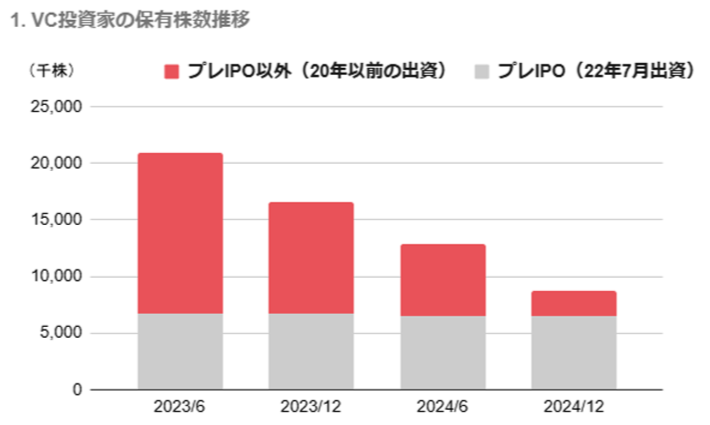

当社は創業以来、未上場時を中心にベンチャーキャピタル等の金融投資家(以下、「VC 投資家」)の皆様から多大なるご支援をいただいてまいりました。成長資金のご提供に加えて経営面での貴重なご助言を頂戴できたことにより、当社は事業基盤を確立し、継続的な成長を実現してきたと認識しております。改めまして、この場をお借りして深く感謝を申し上げます。

一般的に、ベンチャーキャピタルが運営するファンドには約10年程度の償還期限が設定されており、投資後一定の期間を経ると投資回収(株式売却)が必要になるという特性がございます。そのため、未上場時の資金調達から上場までに一定の期間が生じた場合、上場後の比較的短い期間に株式売却が発生、あるいは発生が見込まれることにより、株式の需給が悪化するいわゆるオーバーハング(注1)と呼ばれる状況が想定されます。株価は市場や業績など様々な要因により変動しますが、需給バランスの悪化は株価抑制の一因になり得ます。

当社におきましても、創業以降積極的に資金調達を行っていた経緯から、IPO直前の2022年7月に新たな株主をお迎えし、当社へのご出資と同時に(投資後一定期間が経過した)既存株主の持分を買い取っていただくことで、上場後のオーバーハング懸念を軽減する対応を行いました。一方で、当社が上場を果たした2023年3月は株式市場全体が低調であったため、上場時のオファリング規模が限定的となり、上場時の売出しやその後の当社株式の流動性も十分とはいえませんでした。その結果、上場後に投資家の皆様からオーバーハング懸念に関するご指摘を複数頂戴してきたところでございます。

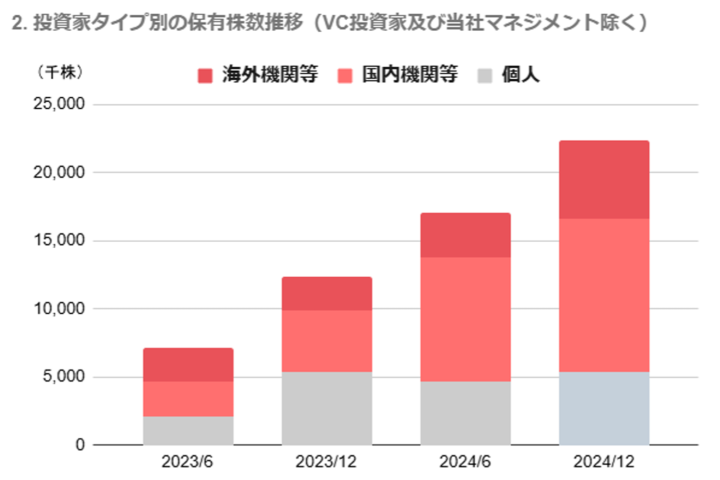

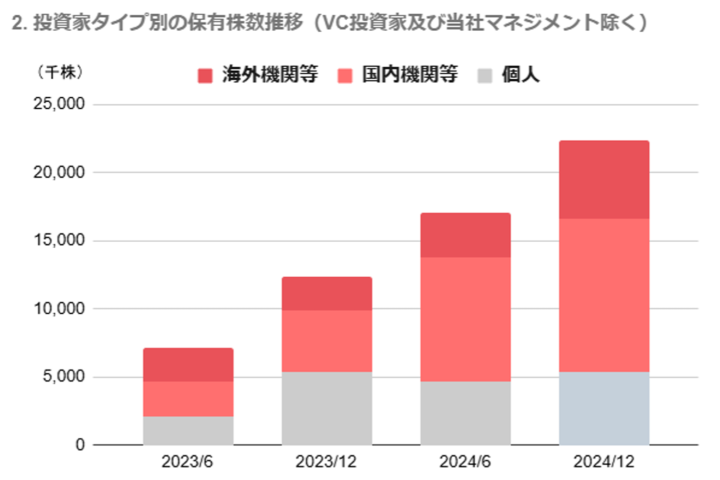

しかしながら、上場後の株主構成推移を振り返りますと、上場前にご出資いただいた VC 投資家の皆様はファンドの償還期限など固有の事情も踏まえ、保有株式数を段階的に減少させております(下記グラフ1をご参照ください)。その結果、2024年12月末時点においては、IPO直前の2022年7月にご出資いただいた株式(プレIPO出資)を除くと、VC投資家数やVC投資家が保有する株式数はすでに限定的な水準になっています。また、当社が現時点で把握している限りにおいて、市場に大きな影響を及ぼす規模での売却意向を持つ大株主は確認しておらず、短期的なオーバーハング懸念は限定的な状況になっていると想定しております。 さらに、当社の上場以来の株主分布推移(下記グラフ2をご参照ください)について、VC投資家の方々に保有されていた株式の減少分は、国内外の機関投資家の皆様によって幅広く分散保有されており、2024年12月までの半年間では海外機関投資家(注2)の保有株数が約250万株、国内機関投資家(注2)の保有株数が約210万株増加しております。こうした機関投資家の皆様による保有株数の増加は、当社の成長性とビジネスモデルをご理解・ご評価いただいている証左と捉えており、皆様からの継続的なご支援に改めて感謝申し上げます。今後は、国内外の機関投資家の皆様に加え、個人投資家の皆様にもより当社の事業をご理解いただけるよう、IR活動を一層強化してまいります。引き続き、株主の皆様からのご支援に感謝するとともに、持続的な企業価値向上に向けて全力を尽くしてまいります。

さらに、当社の上場以来の株主分布推移(下記グラフ2をご参照ください)について、VC投資家の方々に保有されていた株式の減少分は、国内外の機関投資家の皆様によって幅広く分散保有されており、2024年12月までの半年間では海外機関投資家(注2)の保有株数が約250万株、国内機関投資家(注2)の保有株数が約210万株増加しております。こうした機関投資家の皆様による保有株数の増加は、当社の成長性とビジネスモデルをご理解・ご評価いただいている証左と捉えており、皆様からの継続的なご支援に改めて感謝申し上げます。今後は、国内外の機関投資家の皆様に加え、個人投資家の皆様にもより当社の事業をご理解いただけるよう、IR活動を一層強化してまいります。引き続き、株主の皆様からのご支援に感謝するとともに、持続的な企業価値向上に向けて全力を尽くしてまいります。  (注1)「オーバーハング」懸念とは、大株主等から将来多量の株式売却が想定され、株式の需給が悪化する可能性のある状況に対する懸念を指す。

(注1)「オーバーハング」懸念とは、大株主等から将来多量の株式売却が想定され、株式の需給が悪化する可能性のある状況に対する懸念を指す。

(注2)国内機関投資家には一般法人を含み、海外機関投資家には一部個人も含む。

当社は創業以来、未上場時を中心にベンチャーキャピタル等の金融投資家(以下、「VC 投資家」)の皆様から多大なるご支援をいただいてまいりました。成長資金のご提供に加えて経営面での貴重なご助言を頂戴できたことにより、当社は事業基盤を確立し、継続的な成長を実現してきたと認識しております。改めまして、この場をお借りして深く感謝を申し上げます。

一般的に、ベンチャーキャピタルが運営するファンドには約10年程度の償還期限が設定されており、投資後一定の期間を経ると投資回収(株式売却)が必要になるという特性がございます。そのため、未上場時の資金調達から上場までに一定の期間が生じた場合、上場後の比較的短い期間に株式売却が発生、あるいは発生が見込まれることにより、株式の需給が悪化するいわゆるオーバーハング(注1)と呼ばれる状況が想定されます。株価は市場や業績など様々な要因により変動しますが、需給バランスの悪化は株価抑制の一因になり得ます。

当社におきましても、創業以降積極的に資金調達を行っていた経緯から、IPO直前の2022年7月に新たな株主をお迎えし、当社へのご出資と同時に(投資後一定期間が経過した)既存株主の持分を買い取っていただくことで、上場後のオーバーハング懸念を軽減する対応を行いました。一方で、当社が上場を果たした2023年3月は株式市場全体が低調であったため、上場時のオファリング規模が限定的となり、上場時の売出しやその後の当社株式の流動性も十分とはいえませんでした。その結果、上場後に投資家の皆様からオーバーハング懸念に関するご指摘を複数頂戴してきたところでございます。

しかしながら、上場後の株主構成推移を振り返りますと、上場前にご出資いただいた VC 投資家の皆様はファンドの償還期限など固有の事情も踏まえ、保有株式数を段階的に減少させております(下記グラフ1をご参照ください)。その結果、2024年12月末時点においては、IPO直前の2022年7月にご出資いただいた株式(プレIPO出資)を除くと、VC投資家数やVC投資家が保有する株式数はすでに限定的な水準になっています。また、当社が現時点で把握している限りにおいて、市場に大きな影響を及ぼす規模での売却意向を持つ大株主は確認しておらず、短期的なオーバーハング懸念は限定的な状況になっていると想定しております。

さらに、当社の上場以来の株主分布推移(下記グラフ2をご参照ください)について、VC投資家の方々に保有されていた株式の減少分は、国内外の機関投資家の皆様によって幅広く分散保有されており、2024年12月までの半年間では海外機関投資家(注2)の保有株数が約250万株、国内機関投資家(注2)の保有株数が約210万株増加しております。こうした機関投資家の皆様による保有株数の増加は、当社の成長性とビジネスモデルをご理解・ご評価いただいている証左と捉えており、皆様からの継続的なご支援に改めて感謝申し上げます。今後は、国内外の機関投資家の皆様に加え、個人投資家の皆様にもより当社の事業をご理解いただけるよう、IR活動を一層強化してまいります。引き続き、株主の皆様からのご支援に感謝するとともに、持続的な企業価値向上に向けて全力を尽くしてまいります。

さらに、当社の上場以来の株主分布推移(下記グラフ2をご参照ください)について、VC投資家の方々に保有されていた株式の減少分は、国内外の機関投資家の皆様によって幅広く分散保有されており、2024年12月までの半年間では海外機関投資家(注2)の保有株数が約250万株、国内機関投資家(注2)の保有株数が約210万株増加しております。こうした機関投資家の皆様による保有株数の増加は、当社の成長性とビジネスモデルをご理解・ご評価いただいている証左と捉えており、皆様からの継続的なご支援に改めて感謝申し上げます。今後は、国内外の機関投資家の皆様に加え、個人投資家の皆様にもより当社の事業をご理解いただけるよう、IR活動を一層強化してまいります。引き続き、株主の皆様からのご支援に感謝するとともに、持続的な企業価値向上に向けて全力を尽くしてまいります。  (注1)「オーバーハング」懸念とは、大株主等から将来多量の株式売却が想定され、株式の需給が悪化する可能性のある状況に対する懸念を指す。

(注1)「オーバーハング」懸念とは、大株主等から将来多量の株式売却が想定され、株式の需給が悪化する可能性のある状況に対する懸念を指す。(注2)国内機関投資家には一般法人を含み、海外機関投資家には一部個人も含む。

プライム市場への市場変更についてどの様に考えているか

2024年11月14日に開示

2023年3月にグロース市場に上場させて頂いた後、株主の皆様のご支援と事業成長の結果、現時点においてプライム市場の形式要件については、「利益の額又は売上高」を除く項目については既に適合しているものと理解しています。また、「利益の額又は売上高」については、「最近2年間の利益の額の総額が25億円以上であること」という基準がございますが、2024年12月期において11月14日に上方修正いたしました連結業績予想を達成した場合に(2023年12月期及び2024年12月期の利益額の総額にて)要件を満たす水準となります。

現時点においてプライム市場への市場変更に向けた決定をしている事実はありませんが、プライム市場への上場に対する要件(形式要件以外も含む)が整うタイミングを想定し、経営上の重要な選択肢の一つとして検討していきたいと考えております。

2023年3月にグロース市場に上場させて頂いた後、株主の皆様のご支援と事業成長の結果、現時点においてプライム市場の形式要件については、「利益の額又は売上高」を除く項目については既に適合しているものと理解しています。また、「利益の額又は売上高」については、「最近2年間の利益の額の総額が25億円以上であること」という基準がございますが、2024年12月期において11月14日に上方修正いたしました連結業績予想を達成した場合に(2023年12月期及び2024年12月期の利益額の総額にて)要件を満たす水準となります。

現時点においてプライム市場への市場変更に向けた決定をしている事実はありませんが、プライム市場への上場に対する要件(形式要件以外も含む)が整うタイミングを想定し、経営上の重要な選択肢の一つとして検討していきたいと考えております。

株の流動性向上施策は検討されているか

2024年4月1日に開示

2023年9月に発表した株式の売出しを実施した後、当社株式の流動性は相対的には改善されより多くの株主の方に株を保有して頂いております。そのため売出しによる浮動株比率の向上は一定の効果はあったものと考えておりますが、まだまだ望ましい水準の流動性には達していないと考えております。これは浮動株比率の問題だけではなく、投資家の方々からの当社の知名度や事業の認知が十分ではないという点を改善していく必要があると考えています。そのため現時点で株式売出しなどは予定しておらず、足許は当社の認知度向上に注力していきたいと考えております。

機関投資家や個人投資家の方々に我々の事業とアジア市場のポテンシャルや魅力を十分に理解頂くために、今後も開示の強化や継続的なコミュニケーションを積極的に行っていきたいと考えております。

また、開示をする業績予想の達成も含め、投資家の方々からの期待値に対して業績の進捗をお示ししていく中で株式市場からの信頼を得ていくことが最も重要と考えておりますので、今後も事業に邁進し、アジアにおける事業基盤をしっかりと作り上げてまいります。

2023年9月に発表した株式の売出しを実施した後、当社株式の流動性は相対的には改善されより多くの株主の方に株を保有して頂いております。そのため売出しによる浮動株比率の向上は一定の効果はあったものと考えておりますが、まだまだ望ましい水準の流動性には達していないと考えております。これは浮動株比率の問題だけではなく、投資家の方々からの当社の知名度や事業の認知が十分ではないという点を改善していく必要があると考えています。そのため現時点で株式売出しなどは予定しておらず、足許は当社の認知度向上に注力していきたいと考えております。

機関投資家や個人投資家の方々に我々の事業とアジア市場のポテンシャルや魅力を十分に理解頂くために、今後も開示の強化や継続的なコミュニケーションを積極的に行っていきたいと考えております。

また、開示をする業績予想の達成も含め、投資家の方々からの期待値に対して業績の進捗をお示ししていく中で株式市場からの信頼を得ていくことが最も重要と考えておりますので、今後も事業に邁進し、アジアにおける事業基盤をしっかりと作り上げてまいります。

株式の売買単位は何株か

100株単位です。

株主総会はいつか

定時株主総会は、毎年3月下旬に開催しています。

配当金について教えてほしい

当社の事業は中長期的な成長を継続しつつも、安定した利益創出が可能な段階に移行していると認識しております。こうした状況および経営成績、財政状態、キャッシュ・フローなどを総合的に考慮し、2025年5月14日に初めて配当を実施することと発表しました。2025 年 12 月期の期末配当予想は 1 株あたり 2 円 00 銭とし、今後も積極的な成長投資を継続しつつ、安定的かつ継続的な配当を目指してまいります。現時点では具体的な配当性向等を定めておりませんが、利益の成長に応じた増配を目標としています。

なお、剰余金の配当を行う場合、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本としており、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。なお、当社は会社法第459条第1項の規定に基づき、法令に別段の定めがある場合を除き、剰余金の配当にかかる決定機関を取締役会とする旨を定款に定めております。

なお、剰余金の配当を行う場合、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本としており、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。なお、当社は会社法第459条第1項の規定に基づき、法令に別段の定めがある場合を除き、剰余金の配当にかかる決定機関を取締役会とする旨を定款に定めております。

住所変更など、株式に関する手続きはどこに連絡すればよいか

口座を開設されている口座管理機関(証券会社)へお問い合わせください。または、株主名簿管理人である三菱UFJ信託銀行株式会社にお申し出ください。連絡先等につきましては、『 株式情報 』をご参照ください。

M&Aに関するご質問

今後のM&Aの方向性について知りたい

2025年4月2日に開示(2025年5月14日の開示情報をベースに一部修正)

当社は事業と地域の2軸で成長機会と現状の体制を分析し、戦略的にM&Aを活用しています。主な目的は経営陣、人材、ローカルネットワークの獲得であり、組織力と事業基盤の強化に重点を置いています。

創業以来、国内外10件以上のM&Aを実施しており、買収後は事業統合によるシナジー創出に注力してきました。実際に買収直後1ヶ月の売上と2024年12月の売上を比較すると、平均4.4倍の成長を達成しています。これまでは年間1件から2件程度をベースとしていましたが、今後は徐々に増やしていくことを検討しております。

現在の優先領域は法人顧客向けEC領域およびその周辺事業であり、すでに収益化している企業を中心に、リスクとバランスを取りながら進めてまいります。資金面では、2024年末時点でのD/Eレシオが0.2倍と低いことから、有利子負債を中心とした調達を引き続き検討しています。

当社は事業と地域の2軸で成長機会と現状の体制を分析し、戦略的にM&Aを活用しています。主な目的は経営陣、人材、ローカルネットワークの獲得であり、組織力と事業基盤の強化に重点を置いています。

創業以来、国内外10件以上のM&Aを実施しており、買収後は事業統合によるシナジー創出に注力してきました。実際に買収直後1ヶ月の売上と2024年12月の売上を比較すると、平均4.4倍の成長を達成しています。これまでは年間1件から2件程度をベースとしていましたが、今後は徐々に増やしていくことを検討しております。

現在の優先領域は法人顧客向けEC領域およびその周辺事業であり、すでに収益化している企業を中心に、リスクとバランスを取りながら進めてまいります。資金面では、2024年末時点でのD/Eレシオが0.2倍と低いことから、有利子負債を中心とした調達を引き続き検討しています。

御社がM&Aを検討する際のポリシーなどがあれば教えて欲しい。M&Aに関するリスクを低減するための方針はあるのか

2023年5月12日に開示

M&Aを実施する際に下記の点を重視しております。

①対象事業に対する解像度

当社は既存事業や領域を補完する様な形でのM&Aを検討することが基本的な方針となっております。そのためM&Aの検討時においては対象事業の事業環境やビジネスモデル、リスクと事業機会について当社として高い解像度を持つことが重要となり、その理解が経営シナジーや事業統合も含めた様々な議論のベースになっていると考えております。

②対象会社の経営メンバーとの方向性やカルチャーフィット

当社のM&Aは原則として事業統合を前提にしており、M&Aの実施により組織やネットワークなどを獲得することを目的とすることが多くなっております。その1つが優秀な経営陣の獲得であり、M&Aを通して経営経験豊富な方々に参画してもらうことにより当社の経営体制をより強固なものとしていくことを目指しております。M&Aを実施する際には対象会社経営陣との議論を積み重ね両社の事業理解だけでなく、経営陣個人として目指す方向性や価値観も含めて相互理解を深めることを重視しています。また経営統合のプロセスにおいても対象会社経営陣に統合プロセスを牽引してもらうことが効果的であると考えています。

③時間軸の異なる複数のシナジーの可能性

M&Aを行う際に両社間にシナジーが想定されることが重要となります。当社においては複数事業地域や複数事業への展開を行っていることから、当社の有するネットワークや組織、テクノロジーを前提としたシナジー(他地域への展開、クロスボーダーの取り組みなど)を期待出来るケースが多くなっております。M&A前に想定したシナジーが実現するかは不確実性がありますが、可能な限り多くのシナジー創出のシナリオを想定できること、早期に実現可能なシナジーと長期的に期待するシナジーとの時間軸としてバランスが取れていることが望ましいと考えております。

また、不確実性を伴うM&Aプロセスにおいてそのリスクを低減するために下記の様な対応を取っております。

①M&A後の積極的な事業統合を行うこと

原則としてM&A後に組織や事業、システムなどの統合を積極的に行うことによりガバナンス体制や事業管理の粒度を早期に統一し、当社の事業管理体制の仕組みに統合することを目指しております。事業統合の推進によりシナジー創出や事業リスクや機会の把握、コーポレートカルチャーのすり合わせなど中長期的にグループ全体として安定した成長を行っていくための重要なステップと捉えております。

②M&A実施前の多面的な検証プロセスを確保すること

M&Aを実施する際には社内ポリシーとして財務、税務、法務デューディリジェンス及び対象会社のバリュエーション評価について現地アドバイザーを登用し、各国特有のリスクや制約を踏まえた分析を行います。また、事業理解を深めていくプロセスとしてビジネスにおいても当社担当チーム及び経営陣によりデューディリジェンスを実施し、事業計画の蓋然性や事業モデルの成長性やリスクについて評価を行っております。多面的な観点からの評価プロセスを踏むことで対象事業に関するリスク把握と事業統合の可能性について検証を行っております。

M&Aを実施する際に下記の点を重視しております。

①対象事業に対する解像度

当社は既存事業や領域を補完する様な形でのM&Aを検討することが基本的な方針となっております。そのためM&Aの検討時においては対象事業の事業環境やビジネスモデル、リスクと事業機会について当社として高い解像度を持つことが重要となり、その理解が経営シナジーや事業統合も含めた様々な議論のベースになっていると考えております。

②対象会社の経営メンバーとの方向性やカルチャーフィット

当社のM&Aは原則として事業統合を前提にしており、M&Aの実施により組織やネットワークなどを獲得することを目的とすることが多くなっております。その1つが優秀な経営陣の獲得であり、M&Aを通して経営経験豊富な方々に参画してもらうことにより当社の経営体制をより強固なものとしていくことを目指しております。M&Aを実施する際には対象会社経営陣との議論を積み重ね両社の事業理解だけでなく、経営陣個人として目指す方向性や価値観も含めて相互理解を深めることを重視しています。また経営統合のプロセスにおいても対象会社経営陣に統合プロセスを牽引してもらうことが効果的であると考えています。

③時間軸の異なる複数のシナジーの可能性

M&Aを行う際に両社間にシナジーが想定されることが重要となります。当社においては複数事業地域や複数事業への展開を行っていることから、当社の有するネットワークや組織、テクノロジーを前提としたシナジー(他地域への展開、クロスボーダーの取り組みなど)を期待出来るケースが多くなっております。M&A前に想定したシナジーが実現するかは不確実性がありますが、可能な限り多くのシナジー創出のシナリオを想定できること、早期に実現可能なシナジーと長期的に期待するシナジーとの時間軸としてバランスが取れていることが望ましいと考えております。

また、不確実性を伴うM&Aプロセスにおいてそのリスクを低減するために下記の様な対応を取っております。

①M&A後の積極的な事業統合を行うこと

原則としてM&A後に組織や事業、システムなどの統合を積極的に行うことによりガバナンス体制や事業管理の粒度を早期に統一し、当社の事業管理体制の仕組みに統合することを目指しております。事業統合の推進によりシナジー創出や事業リスクや機会の把握、コーポレートカルチャーのすり合わせなど中長期的にグループ全体として安定した成長を行っていくための重要なステップと捉えております。

②M&A実施前の多面的な検証プロセスを確保すること

M&Aを実施する際には社内ポリシーとして財務、税務、法務デューディリジェンス及び対象会社のバリュエーション評価について現地アドバイザーを登用し、各国特有のリスクや制約を踏まえた分析を行います。また、事業理解を深めていくプロセスとしてビジネスにおいても当社担当チーム及び経営陣によりデューディリジェンスを実施し、事業計画の蓋然性や事業モデルの成長性やリスクについて評価を行っております。多面的な観点からの評価プロセスを踏むことで対象事業に関するリスク把握と事業統合の可能性について検証を行っております。